السؤالُ الميتافيزيقيُّ الجديد .. يفرضُ علينا بناءَ علمِ كلامٍ جديد

لا يصل البحثُ في الميتافيزيقا إلى نتائج أخيرة، لذلك تظل الأسئلةُ العميقة فيها تتوالد باستمرار، بالتزامن مع تطورِ وعي الإنسان وتراكمِ معارفه وخبراته المتنوعة، وتنامي اكتشافاته لقوانين الطبيعة والتوغلِ في آفاق الكون والكشف عن أسراره.

طالما سألني الشبابُ، وأكثرُهم من المختصين في العلوم الطبيعية، عن أجوبةٍ نهائيةٍ لأسئلتهم الوجودية والميتافيزيقة، لأنهم يدّعون أنّ كلَّ الأجوبة التي سمعوها وطالعوها لهذه الأسئلة ليست مقنعة، فأجيبُهم على الدوام: لاجوابَ أبديًا للأسئلة الوجودية والميتافيزيقة الكبرى، لأنها أسئلةٌ بدأت تتوالد منذ فجر الوعي البشري، وتجذّرت وتفرعت بمرور الزمان، وباتساعِ معارف الإنسان، وتطوّرِ علومه، وتراكمِ خبراته، وتنوّعِ ثقافاته.لا يعرف أكثر المختصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية أن الأسئلة الوجودية والميتافيزيقة الكبرى لا تشبه أسئلة العلوم المختصين فيها، لذلك لا يمكنهم الظفر بأجوبة نهائية لها، وإلا لو كانت هناك أجوبةٌ نهائيةٌ للأسئلة الوجودية والميتافيزيقة الكبرى، لاتفقت آراءُ الفلاسفة ورؤاهم للعالَم، ولتوحّدَ أكثرُ الناس في مُعتقَد واحد، ولما تعدّدت وتنوّعت المعتقداتُ والأديانُ والفرقُ والمذاهب بتنوّعِ البشر، وثقافاتِهم، وبيئاتِهم، وأنماطِ عيشهم المختلفة. الأجوبةُ الأبديةُ تنتجها مؤسّساتُ الاعتقاد الرسمية، بعد أن يتمثّلَ الدينُ في الحياة البشرية، ويتجسّدَ مجتمعيًا، فيأخذَ شكلًا تتجلّى فيه صورةُ المؤسّسات المتنوعة ومصالحُها وغاياتُها ومطامحُها وأحلامُها.

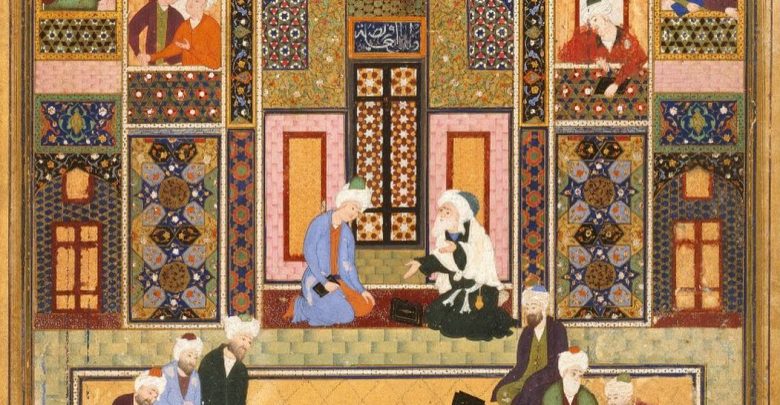

“لا جوابَ أبديًا للأسئلة الميتافيزيقة الكبرى”، بناءً على هذا الموقف المعرفي يبتني “علم الكلام الجديد”، بمعنى أن ما قاله مؤسّسو الفرق ومؤلّفو المقولات الكلامية بخصوصِ رؤيتِهم لله وصفاته وأفعاله والوحي والنبوة، وما فهموه من النصوص الدينية، ليس إلا إجاباتٍ مرحلية تعبّر عن زمانهم وبيئاتهم وثقافتهم، وما اكتنف حياتَهم الشخصية، وما عاشوه من ظروف مختلفة، عبّرت عنها الصراعاتُ على السلطةِ والثروةِ في عصرهم. وتعكس مقولاتُهم الكلاميةُ عقلانيةَ عصرهم، ودرجةَ تطوّرِ العلومِ والمعارفِ، ومناهجِ التفكير، وأدواتِ المعرفة، ومستوى الوعي البشري، ونمطِ التمدّن. في ضوءِ ذلك لا يصحّ النظرُ إلى آراء: النظّام، أو الأشعري، أو الماتريدي، أو المفيد، أو الطوسي، أو القاضي عبدالجبار، أو الغزالي، أو الفخر الرازي، أو ابن تيمية، أو غيرِهم من المتكلمين، بوصفها آراءَ أبدية، والتمسك بأسئلتهم وأجوبتِهم بوصفها أسئلةً وأجوبةً نهائية.

لكلِّ عصرٍ عقلانيتُه وأسئلتُه واجاباتُه، وحتى الأسئلةُ الوجوديةُ والميتافيزيقية الكبرى يعادُ طرحُها في آفاقُ هذه العقلانية ونظامها المعرفي ومنطقها ولغتها. آراءُ المتكلمين الأوائل تعبّر عن عقلانيةِ زمانهم، والنظامِ المعرفي لمرحلتهم التاريخية، والأسسِ والمعاييرِ المعتمدة لديهم في اكتشاف الحقيقة، وتمييز ما هو خطأ وما هو صواب، والمسلماتِ واللاوعي المعرفي الذي كان يتحكم في تفكيرهم آنذاك. النظامُ المعرفي الذي يتسلط على التفكير في مرحلة معينة من حياة البشر لا يلبث كما هو في مختلف مراحل التاريخ، بل يواكب العقلانيةَ وتطورَ الوعي، وتقدّمَ العلوم والمعارف البشرية في مختلف المراحل[1].

لكن علومَ الدين في الإسلام دخلت حلقةً دائريةً تكراريةً منذ عدة قرون، بعد أن توقف إنتاجُ العلم الدنيوي في عالم الإسلام. واستبدّت الرؤيةُ الكلامية الموروثة للعالَم في حياة المسلمين، فحجبتهم عن رؤية العالم خارجَ الأسوار المغلقة لعلم الكلام.وأضحت مجتمعاتُنا اليوم ضحيةَ رؤيةٍ ميتافيزيقةٍ للعالم تتحدّث لغةَ الأموات، ينتجها علمُ كلامٍ قديمٍ لم يعدْ يتبصّر قلقَها الوجودي، ولا يدرك منابعَ ضغائنها.

إن فهمَ الدين يتطورُ تبعًا لتطور فهمِ الإنسان لنفسِه، وتفسيرِه للطبيعة واكتشافِه لقوانينها وتسخيرِه لها،فكلّما تقدّم العلمُ بحقيقة الإنسان، وتمَّ اكتشافُ المزيد من قوانين الطبيعة، وتراكمت المعارفُ كيفًا وكمًا،لابد أن يتطورَ بموازاتها فهمُ الدين، وتحيينُ المعنى الديني،بالمستوى الذي يستجيب للواقع الجديد الذي تنتجه العلومُ والمعارفُ والتقنياتُ الجديدة، ويتبصّرَ القلقَ الوجودي، وفقدانَ الطمأنينة الفردية، وهشاشةَ الأمن المجتمعي الذي يعيشه المسلمُ.

لا يصحُّ أن ننظرَ للنصِّ الديني من زاويةِ نظرِ علماءِ الكلام وأصولِ الفقه وعلومِ القرآن والتفسيرِ وغيرِها من علوم الدين الموروثة، لأنها عاجزةٌ عن إنتاجِ تأويلٍ جديدٍ للنصوص الدينية، وإيقاظِ المعنى الديني بنحو ينخرط معه في الحاجات الروحية والأخلاقية، ويتموضع فيه الدينُ في حقله الخاص، ويكفّ عن التمدّد خارجَ مجاله ووظيفته، مثلما يريدُ دعاةُ الدولةِ الدينية الذين يُقحمون الدينَ في الدولة والإدارة والاقتصاد، ويترقبون منه اعادة بناء العلوم والمعارف البشرية، وهي وظائفُ خارجَ مهمة الدين المتمثلة في: انتاجِ معنى للحياة، وارواءِ الحياة الروحية، وترسيخِ القيم الأخلاقية.

إن استئنافَ رسالة القرآن وتموضعَها في سياق متطلبات المسلم الروحية والأخلاقية لن تنجزه أدواتُ النظر ومناهجُ الفهم القديمة، لأنها تمثّل عبئًا ينهك دلالةَ النصوص، عبر تكرارِ المعنى الذي أنتجته في الماضي، ومصادرةِ تعدّد الدلالة. ذلك هو مأزقُ الإصلاح في الإسلام الحديث منذ الأفغاني حتى اليوم.

كذلك لا يمكن للمعنى الديني الذي ينتجه علمُ الكلام القديم إرساءُ أسسٍ للعيش المُشترَك بين مختلف الأديان والثقافات، وبناءُ علاقات دولية سلمية تحقّق المصالحَ المُشترَكةَ بين الشعوب. إذ لا تصلح المقولاتُ الكلامية الموروثة[2] مُنطلَقًا للحوار الصادق المُنتِج بين الأديان، الذي لا يمكن أن يؤتي ثمارَه إلا بالإيمانِ بالحقِّ في الاختلاف، وتبنّيه أصلا في أيّ حوارٍ وتفاهم ونقاش مع المُختلِف في الدين، والعملِ على اكتشافِ ما هو جوهري في كلِّ دين.

عندما يعتمدُ المتكلّمُ مناهجَ علم الكلام القديم، فإنه لا ينشد الكشفَ عن القيم الكونية الخالدة في الأديان، ولا يبحث عن جوهرها الروحي والأخلاقي المشترك، لأن المتكلّمَ لنيتمكّن من التحرّر من التعصب لمعتقداته عند دراسةِ الأديان الأخرى ومحاولةِ فهم معتقداتها ومقولاتها،إذ إن مهمةَ المتكلم هي الدفاعُ عن معتقداته والردُّ على الخصوم، وكشفُ ما يراه من تهافتات معتقدات الدين الآخر، والتحري عن تحريفات كتبه المقدّسة.

إن أدواتِ النظر ومناهجَ الفهم القديمة للدينِ ونصوصِه تفضي إلى ربطِ كلِّ واقعةٍ في حياة الناس بالدين، واحتكارِ الدين لمختلف علوم الدنيا، ويؤول ذلك إلى فهمِ وتفسيرِ وتبرير ِكلِّ شيء بالدين. وينتهي هذا الفهمُ إلى تعطيل الأسباب الطبيعية والبشرية المتنوعة. فمثلًا يخضع تفسيرُ تخلّف المجتمعات الإسلامية، لدى أكثر كتّاب الجماعات الدينية والخطباء والوعاظ، إلى عدمِ تمسكها بما قاله السلفُ، وانصرافِها عن اجتهادات أئمة الفرق والمذاهب،مع أن تقدّمَ وتخلّفَ المجتمعات بالمعنى الاقتصادي والثقافي والسياسي يعود لأسباب دنيوية مختلفة.المجتمعاتُ المتقدّمة اليوم ليست متدينةً بالضرورة، والمجتمعاتُ المتخلّفة اليوم ليست غيرَ متدينة بالضرورة. التديّنُ والطاعةُ والمعصية ليست سببًا لتقدّم أو تخلّف المجتمعات. سوءُ فهم معنى التديّن،ومعنى الطاعة والمعصية، ومعنى الثواب والعقاب الأخروي، ومعنى العمل الخيري، هو الذي يدعو هؤلاء للتشديد على أن تخلّفَ المسلمين ناتجٌ عن عدم تديّنهم ومعاصيهم. سوءُ أحوال الناس المعيشية في الدنيا، أفرادًا ومجتمعات، لا يعود لكثرة الذنوب بالمعنى الديني، ولا يعود لأسباب غيبية، بل ينشأ من: الجهل، والفقر، والمرض، والاستبداد، والظلم. وكلّها تنتجها عواملُ: اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وتربوية، ودينية، وغيرها من الأسباب الدنيوية.

في “علم الكلام الجديد” يُعاد بناءُ مفاهيمِ الذاتِ والصفات، والإيمانِ والكفر، والقضاءِ والقدر، والجبرِ والاختيار، والوحي والنبوة، والطاعةِ والمعصية، والحسنةِ والذنب، والثوابِ والعقاب، والحياةِ والموت، والدنيا والآخرة، وعمل الخير، والمعروف والمنكر… وغيرِها.

كذلك يُعاد إنقاذُ صورة الله التي تشكلّت في فضاءِ النزاعاتِ والحروبِ، والاستبدادِ وتفشّي العبوديات، ورسمُ صورةٍ تليق بعدالته، ورحمته، وجماله. صورةٌ لا تُهدَر فيها باسم الله حقوقُ الإنسان وحرياتُه، صورةٌ تجدّد صلةَ الإنسان بالله، فتتحول إلى صلةٍ تتكلمُ لغةَ المحبة وتبتهجُ بالوصال مع معشوق جميل، ويتذوّق فيها الإنسانُ رحمتَه قبل عذابه، وعفوَه قبل عقابه.

صورةُ الله التي يرسمها المتكلمُ هي التي يُشتقُّ منها نمطُ التديّن، إن تشكّلت شديدةً صارمةً مستبدةً يتشكّلُ تبعًا لها تديّنٌ متشدّدٌ صارمٌ مستبدٌ، وإن تشكّلت رحيمةً محبوبةً جميلةً يتشكّلُ تبعًا لها تديّنٌ رحيمٌ مولعٌ بالحب والجمال. عبادةُ الله بوصفه الأخلاقي تنتج تديّنًا أخلاقيًا، عبادةُ الله بوصفه الرحمن الرحيم تنتج تديّنًا رحمانيًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحدث ميشال فوكو عن النظام المعرفي “الأبستمي” الذي يختلف تبعًا للعصور التاريخية، كما عالج ذلك توماس كون في النموذج المعرفي الكلي “البرادايم” الذي يتسلط على التفكير العلمي في مرحلة معينة من التاريخ في كتابه: “بنية الثورات العلمية”.

[2] مثل مقولة الفرقة الناجية، وأحكام أهل الذمة، والردة، ونجاسة غير المسلم، وغيرها من مقولات كلامية وأحكام فقهية مازالت تُدرّس في معاهد التعليم الديني، وتكرّر في كثير من الكتابات، وتتردّد على المنابر.