الحريّة منزعًا أصيلاً في فكر عبد الجبار الرفاعي قراءة في كتابه “الدين والاغتراب الميتافيزيقي”

الرحمة بوصلةٌ تُوجِّهُ أهداف الدين

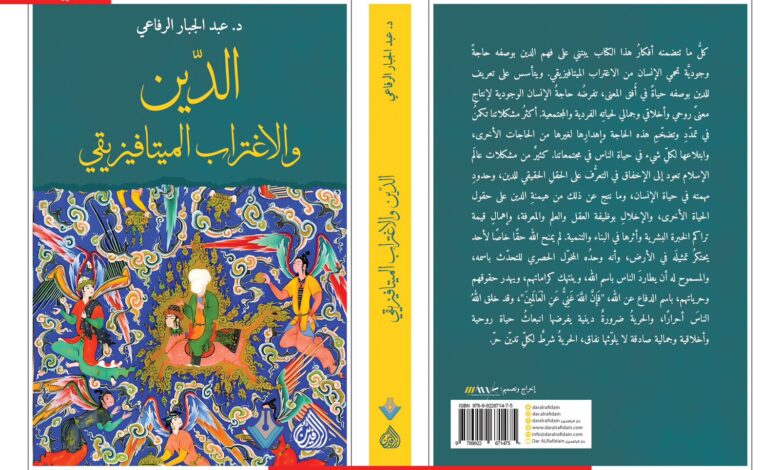

لا يخرج قارئ عبد الجبار الرفاعي في كتاباته التي تخصُّ حقل الدين والتفكير في قضاياه وإشكالياته، إلا بكلِّ ما يُعزِّز الجانب الإنساني، وأعني بالجانب الإنساني، ذلك الذي ينتصر للإنسان بوصفه القيمة العليا في هذا الوجود، وهو الهدف والغاية من بعثة الأنبياء والمرسلين، وبهذا لا بدّ من أنْ يكون النصُّ الديني في خدمة القيم الإنسانية لدى الإنسان، وليس العكس، بما وجدناه عند كثير من الذين أرادوا قلب المعادلة، عبر تأويلات تعسّفت بالنص الديني، وأبعدته عن غايته الأساس، بما آل إليه حال كثير من الجماعات والمذاهب والتيارات على مدى التاريخ، كان لأصحابها قراءاتهم للمدوّنة الدينية، بما ينسجم وتطلّعات تلك الجماعة أو ذلك المذهب، وكانت النتيجة أنْ صُودِر النص الديني من غايته الأساس في رفع مناسيب القيم الأخلاقية لدى البشر، والارتقاء بنزعاتهم لما فيه خير الإنسان بغضِّ النظر عن انتماءاتهم أو توجّهاتهم، وهنا يطرق الرفاعي نواقيس الخطر في كتابه المهم “الدين والاغتراب الميتافيزيقي” بالتحذير من هذه القضية، عبر منافذ عدّة، كان أولها في مبحثٍ بعنوان: (الرحمة الإلهية مفتاح فهم القرآن) بادئًا بالقول فيه: “الرحمةُ صوتُ الله، ومعيار إنسانية الدين. لا يُؤتي الدينُ ثمارَهُ ما لم يكن تجربةً إيمانيةً تنبضُ فيها روح المؤمن بالرحمة. الرحمة بوصلةٌ تُوجِّهُ أهداف الدين، فكلُّ دينٍ مفرغٍ من الرحمة يفتقد رسالته الإنسانية” (ص: 17) وهذه الخلاصة التي يُقدمها لنا الرفاعي تُمثِّل الأساس الذي يُعوِّل عليه في تحريك المشهد المُلبّد بغيوم التباغض المُعلن عنها أو المخفيّ في قراءات ممثِّلي الجماعات الدينية والمذهبيّة – أيًّا كان ذلك الدين أو المذهب – ومن خلال تلك القراءات الأحادية، يتخندق كلُّ جماعةٍ بما لديهم من متاريس خطابيّة تؤثِّل وجودهم على حساب نسف المختلف عنهم، من دون مراعاة لأثر التجربة الفرديّة في تلقّي التعاليم الدينية، وبعبارةٍ أخرى: إنَّ إقصاء “الرحمة” وتمثّلاتها الدلالية: التسامح، التعايش، السِلْم، قبول الآخر، محدودية فهم الإنسان، ونسبية الوعي، على مستوى خطاب ممثِّلي الجماعات والمذاهب في المجال الديني، سببٌ في بقاء الدين غير فاعلٍ على المستوى التطبيقي عند هذه الجماعات، وجعله محدود المجال، الأمر الذي آل إليه حال كثير من المجتمعات المتديّنة، من تفشّي الأمراض الأخلاقية من كذبٍ ونفاق، وشهادة زور، ومن دجل، ومن طائفية وتعصّب مذهبي مقيت عند الأعم الأغلب من أتباع الأديان والمذاهب؛ لتجرُّد الدين من أهمِّ رسالة يُبشِّر بها ويدعو الناس إلى اعتناقها متمثِّلةً بالرحمة، وبافتقادها يخبرنا الرفاعي، أنَّ الدين يفتقد رسالته الإنسانية، التي من دونها لا يكون سوى خطابٍ يدعو إلى الكراهية وإلى العنف، وإلى نبذ الآخر المختلف، وإلى الانكماش حول الفهم السلفي للمتن الديني لقرونٍ خلت، بوصفه الأصل وما عداه فهو الخروج والضلال..! ومن هذا المنطلق، تناول الرفاعي بإسهابٍ وتفصيلٍ منطق “الفرقة الناجية” بوصفه أحد أبرز إفرازات إقصاء الرحمة وتمثّلاته الدلالية في الخطاب الديني، هذا المنطق الذي استدعاه وتبنّاه الأصوليون – لا بالمعنى الفقهي – المتشدِّدون، واعتاشوا على فتاته، وغيّبوا في طيّاته كلَّ موردٍ يُتيح فرصةً للآخر المختلف عنهم بشرعية الوجود قبالتهم، وذلك بعودة الرفاعي إلى المتن الأصل متمثّلا بالقرآن الكريم، بالدرجة الأساس، وهذه الإحالة تضمن لصاحبها عدم الوقوع “في شباك التفسيرات والمرويّات المتراكمة، وأنْ يعتمد القرآن مرجعيةً يستكشف في هديها صورة الله، ومنطق الحياة الروحية والأخلاقية والجمالية التي ينشدها” (ص: 28) وهذه العودة لا يُفهم منها الانكفاء على أدوات التفسير التي تبنّاها السلف من المفسِّرين، وسار على نهجهم كثير من المعاصرين، وإلا لم تكن النتيجة بأفضل مما توصّل إليه السلف، من غلبة “لغة العنف على لغة الرحمة، وأهدر كثيرون من مفسري القرآن وفقهاء الإسلام كل هذا الرصيد الدلالي المكثّف للرحمة، وصارت فاعلية دلالة آية السيف في القرآن مضافًا إلى ما تتسع له مصنّفات الحديث من روايات تعضِّد مضمونها، هي الأشد أثرًا والأوسع حضورًا في القول والفعل في الحياة السياسية لمجتمعات عالم الإسلام” (ص: 28) بل العودة بفهم لا يُشيح النظر عن المعارف الإنسانية التي أخذت حيّزها في ساحة الفكر، إيمانًا منه بأنَّ الخطاب الديني خطابٌ ينتمي لكل عصر، من حيث الفهم والتلقّي، ولا ينتهي فهمه عند من نزل عليهم ذلك الخطاب، وإلا عاش غريبًا بعيدًا عن هموم الناس وإيقاع الحياة المتطوِّر.

الحرية المعرفية في فهم الدين

من هذا المنطلق، دعا الرفاعي إلى التحرُّر من غلالة الفهم السلفي للخطاب الديني، مؤمنًا بقدرة المعارف الإنسانية وأثرها – فيما لو اضطلع الحكماء من الباحثين الذين قتلوا القديم فهمًا وانطلقوا منه لفهم المعاصر من المعارف والعلوم الحديثة – في استيلاد دلالات أُخَر لم يلتفت إليها السلف، وهذه الرغبة تكرّرت لدى الرفاعي في أكثر من مواطن من كتابه سالف الذكر. هذه الحرية المعرفية في فهم الدين لدى الرفاعي، لم تتأتَّ لديه إلا بعد قطعه شوطًا طويلاً مع المعارف التقليدية في فهم الخطاب الديني وتلقّيه مثّلت حاضنته الأولى الحوزة، وبعد سبره تلك المعارف، لم يقف مكتوفَ الأيدي، بل انطلق يباشر ما جدَّ من معارف حديثة في ميدان الفكر العربي وتبيئتها في المجال الديني، منطلقًا في رؤيته تلك، أنَّ “أبديّة أيِّ نصٍّ مقدّسٍ تعني أنَّه نصٌّ ذو كثافةٍ دلالية، إذ تتعدَّدُ وتتنوَّعُ دلالاته تبعًا لتنوُّعِ ظروف الإنسان وأنماط حياته، وتبعًا لتنوُّع وتعدُّد سياقات التلقّي في العصور المختلفة. وإنَّ الخلطَ بين سياقات عصر البعثة وعصرنا يُخرِج القرآنَ من حياتنا، ذلك أنَّ سياقات تنزيله جاءت لتلبية احتياجات إنسان الأمس في عصر البعثة، وهي تختلف عن سياقات تطبيقه أو تنزيله مُجدَّدًا على الحياة، لتلبية احتياجات إنسان اليوم للمعنى الديني” (ص213) وإذ يُقرِّر الرفاعيُّ لنا هذه الحقيقة التي يؤمن بها، فهو في الوقت نفسه لا ينسى الضريبة التي تعرَّض لها أولئك الباحثون ممّن تناولوا النصَّ الدينيّ، عبر أدوات البحث التي استجدّت بفعل تطوُّر المعارف الإنسانية وتشعُّبها وتعمُّق مباحثها، فقد “واجهت مقاومة عنيفة، إذ نعتَها بعضهم بالعدوان على أمجاد الأمّة، ومحاولة طمس ماضيها المُشرِق، وجرى التشهير بكلِّ باحثٍ عَمَد إلى إفشاء أسرار عمليّات سوء فهم وتحريف وتزوير مفاهيم ومقولات ووقائع الماضي، أو حاول الكشف عن محاولات حذف وإقصاء معتقدات لا تتناغم مع الآيديولوجيا التبجيلية التسلّطية المهيمنة، أو سعى لإشهار المهمّش والمسكوت عنه، أو فضح سطوة وقمع السائد والمتغلِّب في التراث، وهكذا فإنَّ كلَّ قراءةٍ للنصِّ الديني تتخطّى التفسيرات المُغلقة القديمة لا تمرُّ من دون ضريبة” (ص212) ولا يخفى ما نتحصّله عبر هذا المقتبس من احتجاجٍ بليغ يضعه الرفاعي بين يدينا، على أولئك الذين تمثّلوا موقف الدفاع الأعمى عن التراث، بما تسبّبَ في هدر مساحة العقل والتفكير العقلاني في النص الديني، في الوقت نفسه يكون مثل هذا الموقف “المتزمِّت” سببًا لقطع أوردة سيرورة النص وإدامة تفاعله مع المتلقّي، بحكم ما أُحيطَ به من قراءات احتكرت دلالته دون سواها، وهي في كل الأحوال تبقى قراءاتٍ مرتهنة لظرفها التاريخي.

وإذا أردنا القبض على فكرة الكتاب الرئيسة من بحوثه التي تعدّدت، بمقتضى كون بعضها تمّ نشره فيما سبق منفردًا بوصفها أوراق مؤتمرات، فإنَّ فكرة الحرّية/ التحرُّر لم تُغادر مبحثًا واحدًا من مباحث هذا الكتاب، إذ نجدها تلوحُ لنا في كل مبحثٍ عبر تمثُّلاتٍ متنوّعة، يظهر بعضها بصورة مباشرة عبر دعوته إلى ضرورة “الرحمة الإلهية بوصفها مفتاح فهم القرآن” ولا يخفى أنَّ تبنّي هذه الفكرة يدعو للتحرُّر من العصبية التي تحيط كل جماعة من الجماعات الدينية، فالرحمة في حال تبنّيها تكسح ما تكلّسَ من قراءة ضيّقة للنصِّ الديني، وحصر دلالته الرحيبة بهذه الجماعة أو تلك، بإبطال الأحكام التي تفوِّض الحقّ والأولوية بفهم النص الديني، وإحلال الآخر المختلف مقامًا يليق بإنسانيته على أقل تقدير.

تناغم القانون والقيم في الدولة الحديثة

أما المبحث الذي يليه، فكان بعنوان: “تناغم القانون والقيم في الدولة الحديثة” فهو أيضًا يتحرّر من التصورات السلفية لمفهوم الدولة، مستفيدًا من توصّلات المعارف الحديثة، وفي مقدمتها علم الاجتماع السياسي، بأن الدولة “ظاهرة حيّة، تنمو وتتطوّر مفاهيمها، ويُعاد تكوينها تبعًا لتراكم تجربتها وتنوُّعها عبر الزمان” (ص: 46) بما يفرض على الباحث إعادة النظر في المُسلّمات، وإخضاعها لمشرط البحث وأداوته الإجرائية، بعيدًا عن النظرة الطوباوية التي انطلق منها كبار فقهاء العصر الحديث في تصدِّيهم لعرض هذا المفهوم، ولما كانت الدولة لدى الرفاعي “ظاهرة اجتماعية مركّبة، إنها أهم وأعمق وأعقد مؤسسة ابتكرها الإنسان، فقد احتاجت البشرية، من خلال مسيرتها الطويلة في تاريخها، إلى آلاف التجارب الفاشلة، حتى استطاعت أن تبتكر ظاهرة الدولة” (ص: 45) وهو تصوُّرٌ ينطلق من حيثيات التاريخ ووقائعه، وما أدلى به علم الاجتماع بهذا الشأن، في حين تجد التصور التوفيقي المخالف لهذا الطرح ينطلق من قامة شامخة متمثّلة بالسيد الشهيد محمد باقر الصدر في حديثه عن مفهوم الدولة، بأنها “ظاهرة اجتماعية أصيلة في حياة الإنسان وقد نشأت هذه الظاهرة على يد الأنبياء ورسالات السماء واتّخذت صيغتها السويّة ومارست دورها السليم في قيادة المجتمع الإنساني وتوجيهه من خلال ما حققه الأنبياء في هذا المجال” (الإسلام يقود الحياة: 3- 4) بما يفرض على الباحث المنصف عبر هذا التصوُّر، التوصل لما استنتجه الراحل فالح عبد الجبار، بأن “منشأ الدولة ليس اجتماعيًّا، بل سماويًّا، وأنّها ليست أصيلة، بل مستحدثة” (المادية والفكر الديني – نظرة نقدية: 40) وهذا الاستنتاج بعيدٌ كل البعد عن الواقع التاريخي أو ما يقرّه علم الاجتماع في هذا الشأن. ولو لم يكن الرفاعي متحرّرًا في وعيه، وفي اطّلاعه المعرفي خارج أروقة الدرس الديني التقليدي، لما كان له أنْ يُغادر تصوّر مدرسة الصدر الفكرية، بما له من ثقلٍ معرفيٍّ في هذا الوسط، ناهيك عن خارجه، ولكان له أنْ يكتفي بترديد مقولاته، إن لم نفترض ترسيخ تلك المقولات والتدليل على صوابها لا أكثر.

في الحاجة إلى إنسانية إيمانية

في المبحث الذي يليه، كان العنوان: (في الحاجة إلى إنسانية إيمانية) وفيه لم تُغادر الرفاعي تلك النزعة – الحُرّية الفكرية – في استجلاء قراءةٍ جديدة لـ “أنسنة الدين” تختلف عن سابقيه الذين تناولوا الدين كأيّة ظاهرة بشريّة مقطوعة الصلة عن طبيعة وجود البشر، وتنصيب الإنسان بديلاً لله في كل شيء، في قبال الطرف الذي ينسى قيمة الإنسان ويُقصي كينونته ومتطلّبات تلك الكينونة البشرية على حساب الدين، تتمثّل قراءته لهذا المفهوم، بإنقاذ/ تحرير “المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي للدين، بعد ضياعه في دينٍ سياسيٍّ لا يعرف الكثير عن هذا المعنى ولا يسعى لامتلاكه، ودينٍ فقهيٍّ يختزل الدين في مدوّنة أحكام قانونيةٍ تنسى الكثير من معانيه الروحية والأخلاقية والجمالية، ودينٍ كلاميٍّ يتيه فيه الدين في ظلام جداليات لا تنتهي لعلماء الكلام، ومُحاججات عقيمة تُميت القلب وتُطفئ شعلة الروح” (ص: 74) ونظرةُ الرفاعي في استجلاء هذا المفهوم – أنسنة الدين – تحاول أنْ توازن بين الطرفين، بأنْ تنشد دينًا لا يقطع الصلة بالله، مثلما لا يجهل الطبيعة البشرية، وهو في ذلك البحث يقف منتقدًا “النزعة الاستصحابية” لدى الكثير من دارسي القرآن الكريم، ممّن انشغل بالتفسيرات والتأويلات القديمة له، على حساب الرجوع للنص القرآني، بما صار استيعابها وهضمها الهمَّ الأساسي لأولئك الدارسين، متناسين “أنَّ كل هذه القراءات هي هوامشٌ وشروحٌ واجتهادات الآباء في فهم النص وتفسيره، وهي ليست إلا تمثّلات بشريةً للقرآن تنتمي لأفقها التاريخي، حدودُها الزمان والمكان واللغة وثقافة المجتمع، وكلُّ ما كان يسود العصر الذي أُنتِجت في فضائه” (ص: 78) بما أدى ذلك المآل – بحسب تعبيره- إلى نسيان الإنسان، بإنتاج قراءة مغلقة للنصوص الدينية، لم تكتف بنفي الإنسان وإقصائه باسم الله، بل أقصت مكانة الحياة الدنيا والتمتع بها باسم الآخرة، وتنفي العمران البشري باسم الاستخلاف، والذات باسم التكليف، والاخلاق باسم الفقه، والحريّات باسم العبودية لله، وحقوق الإنسان باسم حقوق الله، منتهيًا ذلك النفي بمحو الصورة الروحانية والرحمانية لله باسم التمسُّك بدين السَلَف ومُحاربة البِدَع والمستحدثات.

الاستملاك الرمزي للهلال

بمزيدٍ من الحذر والهدوء، وكثيرٍ من الحُنكة والدراية، يجوس الرفاعي في مبحث (الاستملاك الرمزي للهلال) أرضًا شائكة صارتْ حمىً لا يخوض في ميادينها إلا الكبار من فقهاء الدين، وأعني بهذا الأرض تأويلاً، ما يخص الحديث عن ثبوت الهلال في أول شهر رمضان أو في آخره؛ لكون هذه المنطقة صارت حكرًا لمراجع الدين من الفقهاء، فهم أصحاب الكلمة الفصل فيها، وليس لأحدٍ أنْ يُدلي رأيه بما يخالف مبانيهم الفقهية وإنْ خالفت ما وصل العلم الحديث ومستجدّاته في هذا الشأن، فكان حديثه في هذا المبحث مشوبًا بالحذر أنْ يمسَّ شخصًا من دون آخر، مكتفيًا بالحديث عن الظاهرة التي يُشكِّلها ممثِّلو الطائفة بصفة عامة، مُحدِّدًا إيّاها بالطائفة الشيعية من دون السُنية؛ لكون الأخيرة دائمًا ما “تقع في امتداد السلطة السياسية، وهذه السلطة تسعى على الدوام للتحكم في نفوذ هذه المؤسسة، وتعمل على تضييق احتكارها للمقدس، فتفرض رقابةً عليها وتُوجِّهُها في كيفية إدارة الشأن المقدس؛ لذلك لا يتخطّى المفتي غالبًا إرادة الحاكم” (ص: 157) أما المسلمون الشيعة، فقد كان لممثلي المؤسسة الدينية لديهم، موقفٌ مختلف، باختلاف موقف زعماء الطائفة الشيعية من السلطة السياسية، والرفاعي هنا لا يفوته قراءة الظاهر من هذا الموقف كما لا يفوته قراءة المضمر في طيّاته، ولكل واحدٍ منهما ما يترتّب عليه من أثر، فالظاهر منه يشي باستقلال المؤسسة الدينية عن السلطة السياسية وعدم تبعية زعماء الطائفة لما تُمليه السلطة عليهم من مواقف، وهذا جيّد بحدّ ذاته، إذ يعبّر عن حرّيةٍ فكريةٍ ينشدُها الرفاعي، بل كل مثقفٍ مستقل لا يرتهن إلى سلطة تُملي عليه ما يقول وما يفعل، وبحسب الرفاعي، أنّ المرجعية الدينية تحتفظ بمسافة عن السلطة السياسية، وعدم تمركزها في شخص واحد من المراجع، جعلها مؤهّلةً لأن تنأى عن السلطة السياسية التي تتطلّب بطبيعتها موقفا واحدًا تحتكر من خلاله رأي الطائفة أو أي جماعة أخرى، وهذا لم يتحقق في الطائفة الشيعية؛ “لتعدد هذه المرجعيات وتنوّعها. وهذا الاستقلال يشي بحيوية هذه المؤسسة، وقدرتها على تكوين سياقاتها الخاصة” (ص: 157) والمستوى الظاهر من هذه المسألة لا يختلف منصفٌ على مقبوليّته، أما المستوى المُضمر منها، فهو الذي يقف منه الرفاعي بالحذر؛ بوصفه ناظرًا إلى ما يترتّب على ذلك المكوّن من بين مكوِّنات المجتمع الأخرى، بما يُفضي إليه – أحيانًا – “إلى مواقف متضادّة، تثير التباسًا وبلبلةً في الاجتماع الشيعي، كما نراها تتكرر عادةً سنويًا في تعدد مواعيد أهلة رمضان والأعياد”، وهذا المستوى كان الهدف من قراءة هذه المسألة قراءةً تتغيّا إعادة قراءة الموروث الديني، والنظر بشيء من الاحترام لمتغيرات العصر لاسيّما في جانبها العلمي الذي تتصاعد وتيرته سنةً بعد أخرى، والسعي للاستفادة منه في هذا الشأن، ولأجل ذلك أطلق لقلمه العنان – مُمهِّدا لهذه الغاية – للاستطراد فيما له علاقة من بعيد بتناول هذه المسألة، عبر استذكارٍ سريع لشريطٍ من الذكريات تؤكِّد حماسه “لضرورة تبنّي رجال الدين لما ينطق به العلم، وما يتّفق عليه الفلكيون، والعودة بالهلال إلى الحيّز الفلكي الدقيق”، وهو في استذكاره لها، يريد التأكيد أنه لم يكن سوى فرد من مجموع من الشباب في عصره، أخذه الحماس الديني إلى “تمجيد الهوية، والشغف بكلِّ شيء يتضمّنه الموروث، بوصفه خزانة أسرار كل العلوم والمعارف البشرية. وليس للعلم من وظيفة سوى إعادة اكتشاف ما كَشَفَ عن كثيرٍ منه أسلافنا من قبل. وإن مهمّتنا هي تطبيق الاكتشافات الجديدة مع ما هو مستودع من قبل في تراثنا ونصوصنا الدينية” (ص: 159)، وهذه النظرة السكونيّة، يقف الرفاعي الآن منها موقف الناقد، بعد مراجعةٍ واعية لأدبيات الجماعات الدينية التي كان مأسورًا لها في السابق، والآن تحرّر وعيُهُ من غلالتها، وأنّها لا تُفضي لمن يؤمن بها، إلا مزيدًا من التعالي على منجزات العلم الخاضعة لمنطق التجريب، والمزيد من التقوقع على الذات، وانصهارها في الجماعة المنغلقة أساسًا على نفسها، بعدم قبول ما للآخر من فتوحٍ توصّل إليها العلم، وعدم الخروج من فكرة استساغها العقل المستقيل عن البحث، بأنَّ العلم والدين متطابقان في كل شيء، وليس للعلم أنْ ينفلت من عقال الدين، أو يخرج عن طوع إرادته، فلا مشروعيّة – بحسب هذا التصور المغلق – لأي معرفة من المعارف البشرية، ما لم تكن منسجمةً لما جاء به الدين. ولأنّ مسألة ثبوت الهلال من عدمه كانت إحدى أهم المسائل التي تعد من صميم اشتغالات علم الفلك، كان للعلم هنا أنْ يُزاحمَ الفقيه في إزاحته عن مكانته المعنوية بين أتباعه، تلك المكانة التي تبقيه في الصدارة، وتجعله ممثّلاً للقداسة بوصفه الناطق باسم الدين، ولأجل ذلك كان السبيل للحفاظ على تلك المكانة المعنوية للفقيه، بتبنّي المؤسسة الدينية – بصفة عامة – موقفًا موافقًا في ظاهره للعلم في هذا المجال، بعد أنْ أخذت العلوم بالانتشار بين الناس، وظهرت أهميتُها بتخليصهم من الأوهام والشعوذة التي سيطرت على العقول على مدى قرون خلت، ويتلخّص موقفهم بالتفريق بين الهلال الفلكي والهلال الديني، والتعويل على الأخير في إثبات بداية الشهر، بمعنى أنَّ في هذا الموقف الذكيّ من قبل المؤسسة الدينية، ما يدع للفلكيين أنْ يقولوا ما يشاؤوا في هذا الشأن، فقولهم لا يُزحزح المكانة المعنوية لهم عند أتباعهم من المؤمنين، وعبر هذا الموقف يتسنى لهم الهيمنة الرمزية على الجماعة الموالية، إذ “تسعى للهيمنة على المدوّنة الفقهية، وحيازة كل ما هو ديني، كي تخلع على نفسها مشروعية تمثيل الدين والنطق باسم السماء” (ص: 160)، وهذا الهلال الديني الرمزي، يعمل على إنتاج المعنى المقدّس في داخل المجتمع الديني المؤمن طوعًا برمزية الفقيه ومكانته الرفيعة عندهم، ويُديم هذا التفريق – بين الهلال الفلكي والهلال الديني- بناء السلطة الروحية في ذلك المجتمع. ويستعير الرفاعي من فوكو ومن قبله نيتشة رؤيته حول إنتاج السلطة، بما وضعه أصول الفقه من اشتراطات وقواعد من خلالها ينتج الحكم الشرعي، وتسري آثاره بحسب تلك الاشتراطات التي لا علاقة لها بما يصدر عن سلطة الفلكيين، “فما لم تتحقّق كلها لا يكون الموضوع ناجزًا ومتحقّقًا، وذلك ما تقرره القاعدة المعروفة في الأصول: “المشروط عدمٌ عند عدم شرطه، أو المقيّد عدمٌ عند عدم قيده” (ص: 166)، وهنا تظهر المصادرة لما يقرّره الفلكي، بأنَّ هذه الاشتراطات لا تنطبق إلا على الهلال الرمزي الديني، وليس الهلال الكوني الفلكي، بما يدعو الفقهاء إلى التشبث بالرؤية البصرية المباشرة، ومن هنا يتّضح جليا ما لأنظمة إنتاج المعنى الديني المستفاد من المدونات الفقهية من أثرٍ كبير في الإبقاء على ترسيم حدود واسعة للفقيه لا تتزحزح في نظر أتباعه مهما قفز العلم من قفزات واسعة في هذه الجزئية أو تلك من حدود الدنيوي، وبالنتيجة يعمل هذا الاستملاك الرمزي على إبقاء الفجوة بين الديني والدنيوي على ما هي عليه، بل وأكثر من ذلك، حين تُسبغ صفة الديني على ما هو دنيوي. ولا يخفى على القارئ أنَّ الرفاعي لو لم يكن متحرِّرًا في وعيه، لَمَا كان له أنْ يجوس هذا المبحث، بما يكشف لنا عن توقه لتحرير الدين ومقولاته عن إقحامه بما لا يضرُّ بمكانته المعنوية عند الناس، في حال لم يكن له الهيمنة في الشأن الدنيوي الخاضع لمنطق العلم وكشوفاته التي من شأنها عدم الثبات، بل التغيّر بحسب تطوّر الوعي البشري. ولا يخفى على المتأمل إيضًا مدى استفادة الرفاعي في هذا المبحث، بصورة غير مباشرة أدوات البحث الاجتماعي ومقولاته، لاسيمّا عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو في كتابه المهم “العنف الرمزي”، فضلا عن فوكو ونظريته في إنتاج المعرفة والسلطة والعلاقة بينهما.

وهكذا شأن المباحث الأخرى من هذا الكتاب، لم يكن الرفاعي فيها إلا صاحب قراءةٍ تنبع من فهمه الإنساني للدين، مُتحرِّرًا فيها من غلالة الفهم السلفي لتلك المقولات والمفاهيم والقضايا الإشكالية التي عالجها السابقون، وكأنَّه أراد أنْ يقول لنا في كلِّ مباحث كتابه الجليل في فكرته، أنَّ اغتراب الدين لم يكن من أصل الدين، بل من الفهم الأحادي للدين، عبر مقولاتٍ لا تخرج من ظرفها التاريخي، ولا تصمد لتكون متراسًا لصدِّ كلِّ قراءةٍ تغاير ذلك التوجُّه السَلفي، لبُعدها عن روح النصِّ، بما شكّلت تلك القراءات حاجزًا يحول بين الدين والغاية التي ينبغي له أنْ يؤدّيها، ونتج عنها ذلك الاغتراب، فحاول مؤلِّف الكتاب أنْ يؤسِّسَ فهمًا للدين لا يُكرِّر ما تداولته الدراسات الحديثة “الناقمة” على الدين، ورؤيتها له بأنّه “وهم” أو “مُخدِّر” أو “تراث” أو “مرحلة من مراحل الوعي البشري” في الوقت الذي لا يُعيد تبني المقولات الوثوقية للسلف في فهم الدين، باحتكارهم تمثيل الله في الأرض، وأنّهم المخوّلون الحصريّون للتحدّث باسمه، ومن هذا المنطلق يُطلق الرفاعي دعوته لهؤلاء “إلى أنْ يكفّوا عن مطاردة الناس باسم الله، وانتهاك كراماتهم، والتضحية بحقوقهم وحرياتهم، باسم الدفاع عن الله، وحماية الدين والتديّن (فإنَّ الله غنيٌّ عن العالمين) وقد خلق الناس أحرارًا، والحرّية ضرورةٌ دينية، يفرضها انبعاث حياة روحية وأخلاقية صادقة لا يُلوِّثها نفاق، وهي شرطٌ لكل تديُّنٍ حر” (ص: 14) وبهذا يتأكّد للقارئ أنَّ الحرّية الفكريّة كانت الرائد الأساس في فهم الرفاعي للدين وبيان غاياته وأهدافه، بما ينسجم وتطلّعات الإنسان ومحدودية فهمه، وارتهانه لظرف الزمان والمكان، وما يُمثِّل وجوده الإنساني والفكري، من خلال الانفتاح على المناهج الحديثة في العلوم والمعارف الإنسانية والاجتماعية وتطبيقها على فهم الدين وقراءة النصوص الدينية، وهذا بحسب رأيي ما كان يدعو الرفاعي لتحقيقه في فهمنا للدين وإنقاذه من غربته التي تزداد يومًا بعد آخر، بفعل سوء فهم التعامل البشري معه بين إفراطٍ وتفريط.