مدرستا الإسلام الهندي..إسلام تعدّدي وإسلام أُحادي

في الإسلام الهندي يتنافسُ تياران، تيارُ إسلامٍ تعدّدي، يستقي من رؤى العرفاء، ويسترشد برؤية الشيخ محيي الدين بن عربي في “تعدد الطرق إلى الله”، وعدمِ احتكار الطريق إلى الحقيقة والحقانية والخلاص، وعدمِ اختصاصِ النجاة بديانةٍ أو فرقةٍ أو مذهبٍ أو طائفةٍ أو جماعة، لأنها ضربٌ من احتكار رحمة الله. ابنُ عربي يستهجن عمليةَ الاحتكار هذه، ويصنّفها على أنها ردٌّ على كتاب الله، وضربٌ من التحجير على رحمته عندما يقول: “إن ذلك ردّ على كتاب الله، وتحجير على رحمة الله أن تنال بعض عباد الله”[1]. وهذا تيارٌ تعدّدي في الإسلامِ الهندي، يتفهم تنوّعَ المعتقدات والمقدّسات والطقوس بتنوع الأديان، ولا يستهجنها، ويتقبل بروح ايجابية الاختلافَ في الفضاء الديني، ويتعايش مع مختلف التجارب الدينية، لذلك لا تستفزّه المقدّساتُ والطقوسُ المختلفةُ للهندوسية وغيرِها من الأديان المتنوعة في الهند.

وتيارٌ آخر أُحادي في الإسلامِ الهندي، غيرُ متفاعلٍ مع الفضاء الديني المتنوع، ولا يتقبل بروح ايجابية تنوعَ المعتقداتوالمقدّسات والطقوس بتنوع الأديان، ولا يتفهم تعددَ التجارب الدينية. وهو شديدُ الوفاء للرؤيةِ الكلامية ولأحكامِ المدونة الفقهية. تسلّطت على ذهنية تيار الإسلام الأُحادي مدرسةُ الحديث، فاضمحل حضورُ العقل في تفكيره، وصار لا يفهم النصوصَ إلا فهمًا حرفيًا. لذلك لا يطيق التعايشَ مع المُختلِف دينيًا وثقافيًا، ويتشبّث بآراء المتكلمين وفتاوى الفقهاء في موقفه من المعتقدات والمقدّسات والطقوس المختلفة للهندوسية وغيرِها من الأديان في الهند. واهتم هذا التيار بإقصاء الاجتهادات التي لا تنسجم مع رؤيته لولي الله الدهلوي، وانتقاء بعض مقولاته ومفاهيمه، وإعادة انتاج فهمها في سياق غريب عن منظومته الفكرية الكلية.

مدرسةُ “ولي الله الدهلوي – أحمد خان – محمد إقبال – فضل الرحمن” تنتمي للتيار الأول، لذلك كانت الأقلَ حضورًا في التفكير الديني في المجال العربي، لأن نمطَ فهم الجماعات الدينية ومنهجَها الحرفي في تفسير القرآن، الواسعِ الانتشار والبالغِ التأثير في التدين السلفي، لا يستسيغ منطقَ التفكير العقلاني المركّب في فهم الدين، ولا يتذوق النكهةَ العرفانيةَ، ولا يتفاعل مع الرائي الذي يعرف أسرارَ الروح، ويفقه لغةَ القلوب، ويستفزّ عقلَه الحديثي الحرفي تأويلُ النصوص، أو أيُّ اجتهاد في الاعتقاد. وذلك ما تسبب بنفور الجماعات الدينية العربية من اللغةِ التي تتحدّثها أعمالُ هذه المدرسة في التفكير الديني الحديث في الهند، فمثلًا لم يُعرف محمد إقبال لدى أكثر قرّاء العربية مُجدِّدًا، بل يعرفونه شاعرًا. ولم أجد إحالةً لكتابه “تجديد التفكير الديني في الإسلام” في أدبيات الجماعات الدينية، وظلّ هذا الكتابُ مُهمَلاً سنوات طويلة، على الرغم من أنه تُرجم ونُشر بالعربية قبل أكثر من نصف قرن.

استعارت الجماعاتُ الدينيةُ في بلادنا من الإسلام الهندي ما هو أكثرُ وفاءً للرؤيةِ الكلامية ولأحكامِ المدونة الفقهية، وما يتكلم لغتَها ويفكّر بطريقتها، وهي كتاباتُ التيار الأُحادي في هذا الإسلامِ، الذي أنتجه منهجُ تفكير مدرسة “ندوة العلماء”، ومن يمثلها أو يحاكي تفكيرَها، أمثال: “شبلي النعماني، وأبو الحسن الندوي، وأبو الأعلى المودودي”، والأخيرُ هو الأشدُّ أثرًا في أدبيات الجماعات الدينية العربية، فقد تبنّت أدبياتُ هذه الجماعات مفاهيمَ أبي الأعلى المودودي، لأنها تشبه منطقَ التفكير المتسلّط على ذهنية مؤسّسي هذه الجماعات، وتحاكي اللغةَ التي تتحدّثها أدبياتُها، وتغويها شعاراتُ استعادةِ نموذج دولة الخلافة، الذي ينتمي إلى مرحلة ما قبل الدولة الحديثة، كما نلحظ ذلك بوضوح في كتاباتِ سيد قطب، وغرامِه بنموذج دولة الخلافة، ومقتِه للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، ولمشروع الدولة الحديثة ودساتيرها ونظمها وقوانينها، بعد أن سقط ذهنُه في شباك قراءة المودودي السياسية للتوحيد، فتشبّع تفكيرُه بمقولات: “الجاهلية، والحاكمية” وغيرِهما من معتقدات محورية تنطلق منها رؤيةُ المودودي للعالَم، فصار سيد قطب لا يفكّر إلا في آفاق هذه الرؤية، ثم غرقت فيها معظمُ أدبيات الجماعات الدينية في عالَم الإسلام، سنية وشيعية.

كتبَ أبو الأعلى المودودي رسالة: “المصطلحات الأربعة في القرآن”، ونشرها على شكل مقالات متسلسة في مجلة “تُرجمان القرآن”، الصادرة في باكستان عام 1947، ثم جُمِعت هذه المقالاتُ وطُبِعت في كراس. وتلخّص هذه المصطلحاتُ قراءةَ المودودي السياسية لعقيدة التوحيد، وكيف فرضت هذه القراءةُ فهمًا لا يرى في التوحيد شيئًا خارج الدولة والسياسة، وتسرّبت رؤيتُه لأدبيات الجماعات الدينية. أعاد المودودي إنتاجَ دلالات مصطلحات “الإله، والرب، والدين، والعبادة”سياسيًا خارج سياقها القرآني، وفسّرها في ضوء أحلامه بتأسيس دولةٍ دينية تنبثق من هذه العقيدة، ويعتمد دستورُها ونظمُها وقوانينُها المتنوعة المدونةَ الكلامية والفقهية، فأخرج تلك المصطلحات القرآنية من دلالتها الميتافيزيقية والقيمية، وأسقط عليها ما يريد أن يراه فيها من دلالات سياسية، تنفي أيَّ حق للبشر في بناء الدولة على أساس الفكر السياسي ومكاسبه الكبيرة في العالَم الحديث، وما صنعته تجاربُ الإنسان المتراكمة منذ آلاف السنين في بناء أنماطٍ متعدّدة للدول. ذهب المودودي إلى أن إنشاءَ البشر لحكومة ودولة في الأرض، من دون العودة إلى الله، ضربٌ من الشرك والعدوان البشري على الله. ولأنه خلط بين حاكمية الله وحكومة البشر فقد عدَّ ذلك عدوانًا على الربوبية. البشرُ كما يرى المودودي بطبيعتهم قاصرون عن اكتشاف النظام الأصلح لبناءِ وإنشاءِ دولةٍ تضمن حقوقَهم وحرياتهم، لذلك لا يمكنهم بناءُ الدولة وممارسةُ السياسة من دون العودة إلى الله وتفويضٍ منه يتكفلّه التراثُ الكلامي والفقهي[2]. استقى المودودي المضمونَ الاعتقادي لهذا الفهم للتوحيد من ابن تيمية، وخلع عليه رؤيتَه السياسية. اختزل المودودي صورةَ الله في السياسة، فصارت هذه الصورة في ذهنه كأنها طاغوت مستبدّ خلعَ جلبابَ سلطنته وألبسه لهذه الصورة، ولم يشأْ أن يتدبّر الحضورَ المكثفَ لله في القرآن، وما يحيل إليه هذا الحضورُ من دلالاتٍ ميتافيزيقةٍ وقيمية ثرية[3]، لا صلةَ لها بأي شكل بالدولة والسياسة. وبذلك أهدر المودودي المعنى الذي يمنحه الدينُ للحياة، وأدخل هو، ومن سقط في شباك قراءته السياسية للتوحيد، الإسلامَ في مأزق حضاري، ذلك أن أيّةَ ديانةٍ تخلع على نفسها جلبابًا سياسيًا تهدر الأبعاد الميتافيزيقة للتوحيد والمعانى الروحية والأخلاقية التي يمنحها الدينُ للحياة، وتسقط في مأزق اسقاط قراءة على القرآن بعيدة عن لغة القلب والروحالتي يتحدثها. الدينُ بلا قلبٍ وبلا روحٍ، يفتقرُ للمنابع العميقة التي تمنحُ حياةَ الإنسانِ معناها الوجودي، الذي تفتقده في أي منبع آخر. المودودي في قراءته السياسية للتوحيد أفرغ هذه العقيدة من معناها، وأحالَ الإسلامَ إلى: دينٍ بلا روحٍ، ودينٍ بلا قلبٍ،ودينٍ بلا عقلٍ.

علمُ الكلام الجديد من الهند إلى إيران

مقولاتُ مدرسة الإسلام الهندي التعدّدي التي يمثلها”ولي الله الدهلوي – أحمد خان – محمد إقبال – فضل الرحمن”،خاصة ما أنجزه محمد إقبال من فهمٍ لـ :”الوحي، وختمِ النبوة، والتجربةِ الدينية، والاجتهاد بوصفه مبدأَ الحركة في الإسلام”، استأنفها أحدُ تيارات التفكير الديني في إيران، فبنى عليها وأعاد إنتاجَها كلٌّ من: مرتضى مطهري، وعلي شريعتي، وعبدالكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري. كلٌّ على وفق قراءته، فمطهري وظّفَ فكرة “الاجتهاد مبدأ الحركة في الإسلام” لإقبال، وشريعتي اهتم بفكرة “ختم النبوة”. ولكن عبدالكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري كانا الأكثرَ اهتمامًا بآراء مدرسة الإسلام الهندي التعدّدي، والأبعد مدى في قراءة مقولاتهم المركزية، والبناء عليها أفقيًا ورأسيًا، خاصة المفهوم الجديد للوحي في الإسلام الهندي التعدّدي، ويمثل هذان المفكران أبرزَ من تجلّت في آثارهما هذه المدرسة في التفكير الديني الإيراني، وأصبح فكرُهما أحدَ التيارات الفاعلة والمؤثّرة اليوم، وكانا الأكثرَ براعةً في توظيفِ مقولاتِ مفكري الإسلام التعددي الهندي، وبناءِ رؤىً محوريةٍ عليها في علمِ الكلام الجديد، بعد أن عملا على توسيع آفاقها وتطويرِها وإثرائِها.

ويعود ذلك إلى وجودِ سياقاتٍ تاريخية متفاعلة للإسلامين الهندي والإيراني، وتناغم الفضاء الثقافي والأدبي والفني والروحي الهندي والإيراني تاريخيًا، منذ العصرِ الساساني وظهورِ مدرسة جندي شابور، وانتقالِ الثقافة الهندية وآدابها إلى الفارسية في العصر العباسي عبر الترجمة، وتغلغلِ الثقافة الفارسية وآدابها في الهند في عصور لاحقة[4].

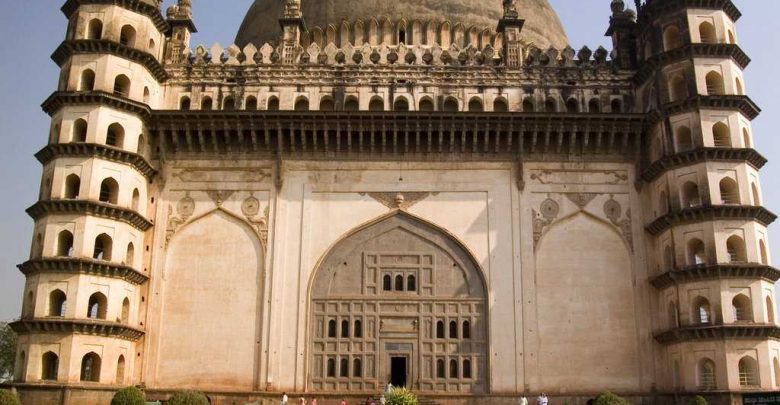

ففي الهند تنوّعٌ ميتافيزيقي، وعقلٌ تركيبي يثريه تراكمُ تجارب الأديان وتلاقحُها. وفي ايران نجد صدى لهذا التنوع والتركيب، وشيئًا من آثار هذه الروح. الأديانُ في الهند تمرست في قبول المختلف في المعتقد، بعد أن تخلصت منذ مدة طويلة من حروبها وصراعاتها،لذلك أصبحت أكثر خبرة في العيش المشترك، لا يقصي بعضُها بعضَها الآخر في أكثر مراحل التاريخ. هناك ميراثٌ روحيٌّ ورمزيٌّ في هذه الجغرافيا الدينية، لا تنابذ وتضادّ في معظم الأزمان، تلك ميزةُ الفضاء الميتافيزيقي الهندي، الحافل بالتعدّد. وهناك تفاعلٌ وتأثيرٌ وتأثر متبادَل متواصل بين ثقافات الأثنيات والأديان في الهند، حتى إن الرموزَ والشعائرَ في هذه الأديان تتوارث وتتناغم فيما بينها، وتتخاطب بلغةٍ رمزية تنتمي إلى جغرافيا يتناغم ايقاع الأرواح فيها.

وذلك ما تفتقر إليه السياقاتُ الدينية والثقافية في الجزيرة العربية وتضاريسها الصحرواية القاحلة، لذلك ظلّ الفضاء الديني فيها يمثّل البيئةَ الأمثل لنموِّ وترعرعِ التيار السلفي، الذي كان ومازال فقيرًا ميتافيزيقيًا، كافتقار الصحراء وطبيعتها وتضاريسها لتنوع الكائنات والبشر والأديان والثقافات، ولبث الأشد حرفية في تفسيرِه للنصوص، والأكثر تبسيطًا في فهمِه للدين، لذلك توالدت فيه مقولاتُ وآراءُ وفتاوىً لا تنتمي للواقع البالغ التعقيد والتركيب الذي يعيشه المسلم، ولا تحكي متطلباتِ حياته، ليس لأنها لا تستجيب لها، بل لأنها على الضدّ منها.

غالبًا ما أخفق أغلب علمُ الكلام الذي نشأ متأخرًا عن عصرِ الوحي في تمثّل روح الوحي، وطالما مكث أسيرًا للفهم التبسيطي للنصوص الدينية، وعجز عن أن يرتقي بتأويلِ تلك النصوص، واستبصارِ آفاقها، واكتشاف لغة القلب والروح فيها، عبر التوغل في أعماقها، وما يمكن أن تضيفه من دلالات جديدة، تبعًا لما يستجدّ من مقتضياتِ العمران، واختلافِ وتنوّع أنماطِ عيشِ الإنسان، والتحوّلِ في رؤيته للعالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ابن عربي، الفتوحات المكية، باب 50، ج2، ص100.

[2] للتفصيل يراجع الفصل الثاني من الطبعة الثانية لكتابنا: “الدين والاغتراب الميتافيزيقي”، الذي تحدثنا فيه عن تعذر بناء الدولة الحديثة على أساس مدونة علم الكلام والفقه. بيروت، دار التنوير، 2019، ص 43-69، الفصل 2 بعنوان: “تناغم القانون والقيم في الدولة الحديثة”.

[3] ورد ذكرُ اسمِ “الله” 1567 مرةً في آيات القرآن الكريم، ولو أضفنا لذلك عددَ أسماءِ الله وصفاتِه المتنوّعةِ في القرآن لتجاوزهذا العددَ بكثير، فمثلًا تكرّر ذكرُ كلمة “رب” فقط 124 مرة. ولم يرد اسمِ “الله” ومرادفاته وصفاته مرة واحدة بالمعنى السياسي الذي ذهب إليه المودودي وغيره.

[4] تُرجم كتاب شبلي النعماني “علم الكلام الجديد” للفارسية وصدر سنة 1950م، لكنه لم يصدر بالعربية إلا سنة 2012م، أي بعد 62 سنة من صدوره بالفارسية، وهذا يؤكد التناغم الثقافي في الفضائين الهندي والايراني.