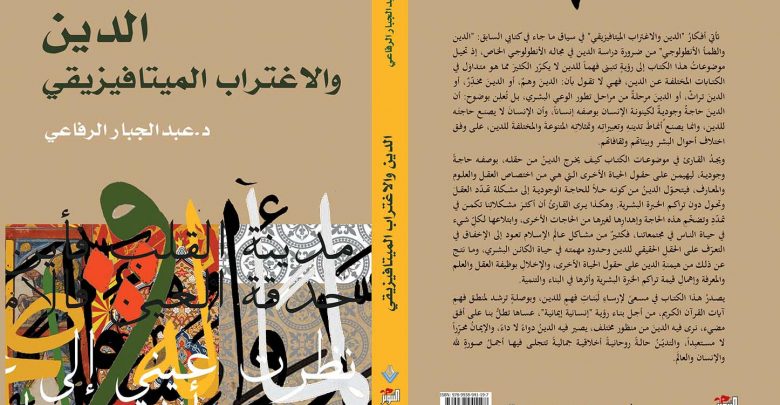

الدين والاغتراب الميتافيزيقيي

مقدمة كتاب "الدين والاغتراب الميتافيزيقي"، تأليف: عبدالجبار الرفاعي. الكتاب قيد الاصدار.

كتاب الدين والاغتراب الميتافيزيقي[1]

تأتي أفكارُ كتاب (الدين والاغتراب الميتافيزيقي) في سياق ما جاء في كتابي السابق: (الدين والظمأ الأنطولوجي)، من ضرورة دراسة الدين في مجاله الأنطولوجي الخاص، إذ تحيل موضوعاتُ هذا الكتاب إلى رؤيةٍ تتبنّى فهمًا للدين لا يكرّر كثيرًا ما هو متداوَل في الكتابات المختلفة عن الدين، فهي لا تقول بأن: الدينَ وهمٌ، أو الدينَ مخدِّرٌ، أو الدينَ تراثٌ، أو الدينَ مرحلةٌ من مراحل تطور الوعي البشري، بل تُعلِن بوضوح: إن الدينَ حاجةٌ وجوديةٌ لكينونة الإنسان بوصفه إنسانًا، وأن الإنسانَ لا يصنع حاجتَه للدين، بل يصنعُ أنماطَ تديّنهِ وتعبيراتِه وتمثّلاتِه المتنوعةَ والمختلفةَ للدين، على وفق اختلاف أحوال البشر وبيئاتهم وثقافاتهم. ولا تختفي هذه الحاجةُ العميقةُ مع تطور الوعي البشري، وما ينجزه الإنسانُ من مكاسب كبيرة في المعارف والعلوم والتكنولوجيا، وحتى لو غاب أكثرُ أشكال تعبيراتها في المجتمعات الحديثة فإنها لا تغيب كلّيًّا، بل تعلن عن حضورها أحيانًا على شكل ظواهر لا عقلانية وممارسات غرائبية تنبعث بصورة لا واعية في معتقدات بعض الناس وسلوكهم، ويمكننا أن نعثر على محاولات تعويضٍ عن الدين بخرافات يعتنقها أفرادٌ في مجتمع متحضر.

يحاول هذا الكتابُ أن يعيدَ تصنيفَ حاجاتِ الإنسان، ويرسمَ خارطةً لمراتبها، ويتعرّفَ على طرائق استيفائها، بالشكل الذي يكشف لنا عن أن الحاجةَ الوجوديةَ للدين تقع في مرتبةٍ خاصةٍ لا يمكن الاستغناءُ عنها، أو تعويضُها بغيرها، أو إشباعُها بتوفير حاجة بديلة. فكلُّ إنسان يولدُ في الأرض تولدُ معه سلسلةُ حاجاتٍ مادية، مثل الحاجة: للهواء، والماء، والغذاء، والنوم، واللباس، والسكن… وغيرها. وبموازاتها يولدُ معه صنفٌ ثانٍ من حاجات ليست مادية، مثل الحاجة إلى: الأمن، والمعنى، والانتماء، والحب، والجمال، والصلة بالناس، والتقدير، والثقة… وغيرها. وبموازاتهما أيضًا يولد مع الإنسان صنفٌ ثالث من الحاجة، هي حاجتُه للدين التي يفرضها وجودُه من حيث هو كائنٌ بشري يتميز عن غيره من الكائنات في الأرض بهذه الحاجة، لأن الحيوانات مثلًا تشترك مع الإنسان في عدد من حاجات الصنفين الأول والثاني، لكن الهويةَ الوجوديةَ للإنسان هي التي تنفرد بالصنف الثالث، وهو الحاجة إلى الدين.

الحاجةُ الوجوديةُ تعني أن الإنسانَ هو الكائنُ الوحيدُ الذي لا يكتفي بوجوده الخاص، لذلك يظلّ يعمل كلَّ حياته على تكثيف وتوسيع هذا الوجود كيفيًا وكميًا، أو رأسيًا وأفقيًا، لأن ذاتَه في حاجة تظلّ تلازمه كلَّ حياته، وتتمثّل في “فقره الوجودي”، لذلك يطلب وجودُهُ الاستغناءَ والخلاصَ من هذا الفقر، ولا يقف توقُه لإغناء وجوده عند حدّ، بل يطلب أن يتفوّق على الكائنات كيفيًّا، كما يسعى أيضًا للامتداد بوجوده كمّيًّا، لذلك لا تغيب في حياته مطامحُ الاستحواذ على كلِّ شيء مادي أو غير مادي، ولا يكفُّ سعيُه لامتلاك كلِّ ما يمكن أن تطالَه قدراتُه.

الدينُ منبع إشباع هذه الحاجة الوجودية، وعندما يفشل الكائنُ البشري في استيفاء هذه الحاجة يتعرّض للظمأ الوجودي “الأنطولوجي”. ومن هذه الحاجة الأبدية يتوالد الظمأُ الوجودي المزمن، المضمَرُ تارةً والمعلَنُ تارةً أخرى، والذي يحاول الإنسانُ إرواءَه بوسائل عدة. وعندما يفشل في إرواءِ هذا الظمأ يعيشُ غربةً وجودية، أي يسقط في اغتراب عن الوجود المطلق، واغترابُه هذا ينتج غربتَه عن وجوده الشخصي، وهذا الاغتراب اصطلحنا عليه بـ “الاغتراب الميتافيزيقي”، الذي هو اغترابٌ يتفجّر أحيانًا بأقسى أنواع القلق وهو القلق الوجودي. وهذا ضربٌ من الاغتراب يختلف عن أنواع أخرى تحدّث عنها فلاسفةُ وعلماءُ اجتماع. وقد شرحنا هذا الضربَ من الاغتراب في أكثر من مورد في هذا الكتاب، وأوضحنا كيف تؤسّس الرؤيةُ التوحيديةُ لصلةٍ وجودية عضوية بالوجود المطلق.

خارطةُ حاجات الإنسان في هذا الكتاب ليست ثنائية، بل تشكّل مثلثًا ذا ثلاثة أضلاع ليست متطابقةً ولا متساوية، ويقود عدمُ الوعي بها أو عدمُ تأمين أي ضلع منها بالشكل المناسب لكيفية تلك الحاجة إلى حالةِ اختلال في حضور الإنسان في العالَم، ومتاعب في طريقة عيشه. كلُّ صنف في هذا التصنيف الثلاثي للحاجات يستطيع الإنسان استيفاءَه بما يشاكله من وسائل، فالحاجاتُ المادية يشبعها ماديًا، والمعنويةُ يشبعها معنويًا، والوجوديةُ يشبعها وجوديًا. لكن ذلك لا يعني أن كلَّ حاجة من هذه الحاجات مستقلةٌ عن الأخرى استقلالًا تامًا، بل إن هذه الأصناف الثلاثة للحاجات مترابطةٌ ومتداخلةٌ ومتفاعلةٌ في ما بينها، فكلٌّ منها يؤثّر في الآخر ويتأثّر به. لذلك لا يتحقّق للإنسان ما تتطلّبه حياتُهُ من أمان وسلام وسكينة باطنية مالم يشبعها كلَّها بشكل متوازن. إشباعُ أيّ منها لا يكون بديلًا عن غيره، فلو وفّر الإنسانُ كلَّ حاجاته المادية فإن ذلك لا يغنيه عن الصنفين الآخرين، وهكذا لو أشبع صنفين منهما فإنه لا يستغني عن الثالث. تأمينُ مثلث الحاجات هذا هو ما يوفّر للإنسان حياةً تنخفض فيها وتيرةُ الألم، ويتخلّص فيها من وحشة القلق الوجودي، وتصيرُ حياتُهُ أشدَّ مناعةً في مقاومة كلِّ أشكال التحدّيات، وأكثرَ قدرةً في التغلب على مشكلات الحياة التي تتوالد باستمرار.كما أن تجاوزَ واحدةٍ من الحاجات لحدودِها وزحفَها على حقل الحاجتين الأخريين يُحدِثُ خللًا بنيويًا في حضور الإنسان في العالَم، ويُعكّر طريقةَ عيشه. ففي المجتمعات التي ينام فيها العقلُ ويتفشّى فيها الجهلُ تتضخم في مخيلة الناس الحاجةُ الوجودية، ويجري تعويضُ الحاجات فيها بنحو تُختَزَل فيه كلُّ الحاجاتِ بالحاجة الوجودية، ويتوهمُ الناسُ أن كلَّ حاجة في حياتهم لا ضرورةَ لها، وليس لها من أهمية إلّا بحدود ما تُمكِّن الكائنَ البشري من تأمين الحاجة الوجودية من خلال الدين. وبسبب هذا التوهم تُهدَر حاجاتٌ أساسية يفضي إهدارُها إلى إصابةِ الوعي البشري بالشلل، وتوقفِ تطور العلوم والمعارف، وتعطيلِ بناء الحياة وتنميتها، فإن نسيانَ الإنسان حاجاتِه المادية وغيرَ المادية الحقيقية يفضي إلى تبديدِ طاقات أساسية في شخصيته، وضمورِ مواهبه في الإبداع.

ويختلفُ هذا التصنيفُ للحاجات عن تصنيفات تعتمدُ الحاجات البيولوجية والذهنية والسيكولوجية للإنسان، إذ تحيلُ الحاجاتُ المادية في تلك التصنيفات إلى ما هو بيولوجي، والحاجاتُ غير المادية إلى ما هو ذهني وسيكولوجي. فقد أضفنا في تصنيفنا بموازاة الحاجات البيولوجية والذهنية والسيكولوجية، حاجةً أخرى وجودية “أنطولوجية”، تتمثّل في حاجة الإنسان إلى الدين، وهي ليست حاجةً بيولوجيةً أو ذهنيةً أو سيكولوجية. ومفهومُ الوجود المستعمل في عبارة “الحاجة الوجودية” هو الوجود بالمعنى الفلسفي، أي ما ينطبق على وجود الإنسان بوصفه موجودًا يشترك مع كلّ موجود في الوجود.

يتجلّى الأثرُ المباشر للدين في حياة الإنسان في تكامل شخصية الفرد بتأمين حاجته الوجودية، كما يظهر أثرُه غيرُ المباشر في حياة الفرد والجماعة، لأن تأمينَ الحاجةِ الوجودية للكائن البشري يكفلُ بناءَ حياته الروحية والأخلاقية، ويخفض قلقَه الوجودي، ويجعله أكثرَ قدرةً على تأمين أساليب مناسبة لإشباعٍ متوازنٍ للحاجات من الصنفين الأولين.

على وفق هذه الرؤية يتأسّس موقفُنا في وضعِ كلِّ حاجة في نصابها، واكتشافِ خارطة ترسم المجالَ الخاصَّ لكلٍّ من: الديني والدنيوي، والعلم والدين، والدين والخرافة، والدين والدولة، وامتلاكِ بوصلة تضيء لنا حدودَ كلّ مجال منها. ولا يمكننا ذلك من دون اعتماد العقل وتوظيف العلوم والمعارف والخبرة البشرية، فالحاجاتُ من الصنفين الأولين يكفل العلمُ والمعرفةُ والخبرةُ البشريةُ الكشفَ عنها بدقة، وابتكارَ أفضل أساليب تأمينها، أما الحاجةُ من الصنف الثالث فلا يمكن أن يبتكرَ العقلُ والعلمُ والمعرفةُ ما يشبع الحاجةَ الوجوديةَ بشيء ليس من جنس الدين، أو يبتكرَ بديلًا عن الدين لا يتوكأ على مُسلَّمة مضمَرةٍ تحيل إلى كون الدين حاجةً وجودية. العلمُ والمعرفةُ وتراكمُ الخبرة تمكِّننا من فهم الدين بشكل أجلى، وتمنحنا أدواتٍ تتيح لنا تفسيرَه بشكل يجعله يستجيب لما نحن عليه، ويتناغم إيقاعُه مع إيقاع واقعنا.

كلُّ ما تتضمنه أفكارُ هذا الكتاب يقوم على فهم الدين بوصفه حاجةً وجودية، بمعنى أن الدينَ ليس حاجةً ظرفيةً أو عابرةً أو طارئةً. كما يجدُ القارئ في موضوعاته كيف يخرج الدينُ من حقله، بوصفه حاجةً أنطولوجية، ليهيمن على حقول الحياة الأخرى التي هي من اختصاص العقل والعلوم والمعارف، فيتحوّل الدينُ من كونه حلًا للحاجة الوجودية إلى مشكلة تهدّد العقلَ وتحول دون تراكم الخبرة البشرية. وهكذا يرى القارئُ أن أكثرَ مشكلاتنا يكمن في تمدّدِ وتضخّمِ هذه الحاجة وإهدارِها لغيرها من الحاجات الأخرى، وابتلاعها لكلِّ شيء في حياة الناس في مجتمعاتنا، فكثيرٌ من مشكلات عالَم الإسلام تعود إلى الإخفاق في التعرّف على الحقلِ الحقيقي للدين وحدودِ مهمته في حياة الكائن البشري، وما نتج عن ذلك من هيمنةِ الدين على حقول الحياة الأخرى، والإخلالِ بوظيفة العقل والعلم والمعرفة وإهمالِ قيمة تراكم الخبرة البشرية وأثرها في البناء والتنمية. في ضوء هذا الفهم حاولنا أن نكتشف حدودَ المجال الحقيقي الذي يحتلّه الدين، وحدودَ المجالين الآخرين الموازيين له، وقد شرحنا ذلك من خلال نماذج متنوعة لما يختص به كلٌّ من: الدين والعلم، والدين والدولة، والمقدّس والدنيوي.

يصدرُ هذا الكتاب في مسعًى لإرساءِ لَبَناتِ فهمٍ للدين، وبوصلةٍ ترشد لمنطق فهمِ آيات القرآن الكريم، من أجل بناء رؤية “إنسانية إيمانية”، عساها تطلُّ بنا على أفق مضيء، نرى فيه الدينَ بمنظار مختلف، يصير فيه الدينُ دواءً لا داءً، والإيمانُ محرِّرًا لا مستعبِدًا، والتديّنُ حالةً روحانيةً أخلاقية جماليةً تتجلّى فيها أجملُ صورةٍ لله والإنسان والعالَم.

الدراساتُ الدينيةُ التي تبحث البعدَ الأنطولوجي للدين شحيحةٌ بالعربية، من هنا أظن أن الفهمَ غيرَ المألوف للدين في هذا الكتاب سيزعج قرّاء يرون المؤلفَ منحازًا بشدّة للدين، بتصوّرهم أنه يفتعل وظيفةً وجوديةً له في حياة الكائن البشري، خاصةً أولئك القرّاء الذين يعيشون في مجتمعات يجتاحها فهمٌ مغلقٌ للدين وتفسيرٌ عنيفٌ لنصوصه، يصادرُ عليهم حرياتِهم، ويضيّع حقوقَهم، وينتهكُ كرامتَهم. وسيتضامن مع هذا الفهم قرّاءٌ متدينون، يجدون المؤلفَ يقدّم لهم برهانًا إضافيًا على تعذّر غروب الدين ما دام هناك إنسانٌ يعيش على الأرض. وعلى هذا أدعو الفريقين للتمهّلِ وتأجيلِ إصدار الأحكام، ريثما يفرغ كلٌّ منهم من مطالعة الكتاب، فربما تتبدّلُ مواقفُ بعضُهم من الكتاب، فلا أظنُ المتحمّسين له يمضون كلُّهم متشبثين بحماستهم، ولا أظن المنزعجين منهم يلبثون كلُّهم أسرى انزعاجهم. لأن من يقرأ كلَّ الفصول بهدوء وتأمّل سيجد في الفهم الأنطولوجي دعوةً للكفّ عن النظرة التبسيطية للدين، التي تقفز على طبيعة الإنسان الوجودية فتغفل حاجتَه المزمنةَ للدين، وتتنكّر لحقائق التاريخ، وتتجاهل كيفيةَ فرضِ الدين حضورَه على الرغم من مناهضةِ مفكرين كبار له، وقمعِ سلطات لكلِّ أنماط التدين ومواقفِها المتشدّدة حياله، وعملِها المتواصل على اجتثاثه. هذا الفهمُ للدين يدعو جماعةً من المفكّرين والباحثين ورجالِ السلطة الى أن يعيدوا النظر في مواقفهم التي تصرّ على مطاردة الدين. لأنه،كما يعتقدون خطأ، السببَ في كلّ صور تخلّف الإنسان وتحجّره.كما أن هذا الفهمَ للدين هو في الوقت نفسه دعوةٌ لبعضِ رجال الدين وأكثرِ شباب الجماعات الدينية أن يعيدوا النظرَ في مواقفهم المعلنة التي تشي بأنهم من يحتكر تمثيلَ الله في الأرض، وأنهم المخوَّلون الحصريون للتحدّث باسمه. إنها دعوةٌ لهم الى أن يكفّوا عن مطاردةِ الناس باسم الله، وانتهاكِ كراماتهم والتضحيةِ بحقوقهم وحرياتهم باسم الدفاع عن الدين وحماية التدين، فإن اللهَ خلق الناسَ أحرارًا، والحريةُ ضرورةٌ دينية، يفرضها انبعاثُ حياة دينية صادقة لا يلوّثها نفاق، وهي شرطٌ لكلّ تديّن حرّ.

مقدمة كتاب الدين والاغتراب الميتافيزيقي، تأليف: عبدالجبار الرفاعي. الكتاب قيد الاصدار.[1]