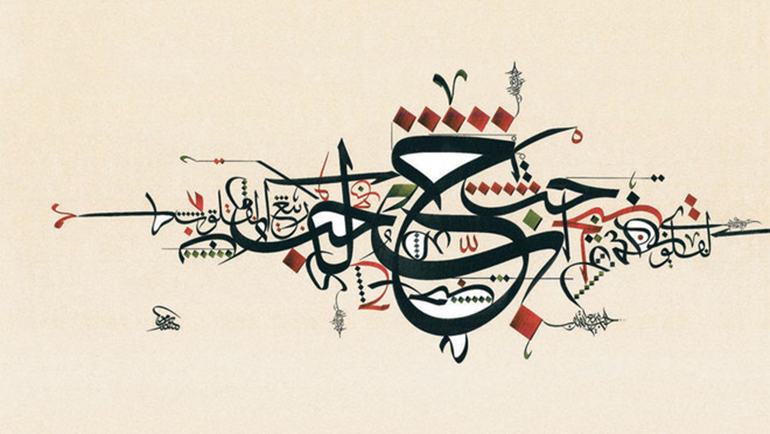

اللغة مرآة للدين والهوية والثقافة

للدين أثر عظيم في حماية اللغة من الاضمحلال والانقراض وضمان استمرارية حياتها، لأنه يربط النصوص والطقوس بلسانها الأصلي، فيتحول الكتاب المؤسس للديانة إلى خزّان لغوي يحرس المفردات والتراكيب والأساليب، وتتحول الطقوس إلى طاقة متجددة تبعث اللغة في الذاكرة الجمعية وتبقيها حيّة. في المقابل تحمي اللغة الدين، إذ تغدو الوعاء الذي يحفظ نصوصه وطقوسه من التبدد ويمنحها القدرة على الاستمرار في التاريخ. في سياق التفاعل الخلاق بين اللغة والدين والثقافة تتكون الهوية وتترسخ، إذ لا تكون اللغة مجرد وسيلة للتخاطب، بل تتحول إلى نسق رمزي يؤمن استمرارية الذاكرة ويعيد إنتاج روابط الانتماء. ويؤدي الدين، بما يحمله من طقوس وأسماء وشعائر، دورًا شبيهًا بما رصده علم الأنثروبولوجيا في المجتمعات الأولى من أثر للأسطورة، بتحويل الوقائع إلى بنية من التضادات، يتميز فيها الداخل من الخارج، والمقدس من المدنس، ويصاغ التاريخ بوصفه سردية كونية تعطي معنى للوجود الفردي والجمعي معًا، فتتحقق الهوية في هذا الفضاء من التمايزات، التي تعمل على تغذيتها.

اللغة والديانة تتناوبان على حفظ بعضهما؛ فالعبرية ظلت حيّة بفضل نصوص التوراة والتلمود وصلوات اليهود وطقوسهم، إذ شكلت تلك النصوص جسرًا بين الماضي والحاضر، حتى استعادت العبرية حضورها الحديث بوصفها لغة يومية وهوية قومية بعد قرون من الانقطاع، حين تم اغتصاب فلسطين 1948. السريانية ما زالت حاضرة في طقوس الكنائس الشرقية كلغة للقداس، فحافظت الكنيسة على استمرارها وحافظت اللغة على هويتها الروحية. أما العربية فارتبطت بالقرآن الكريم ارتباطًا وثيقًا، جعل النص القرآني مرجعًا لغويًا أعلى، يحمي اللغة من التآكل ويمنحها قداسة وقدرة على الاستمرار، مادام القرآن حاضرًا في حياة المسلم. اللاتينية اقترنت بالقداس الكاثوليكي قرونًا طويلة، وظلت لغة الطقوس واللاهوت؛ حتى مع فقدان أكثر الكاثوليك القدرة على فهمها، إلى أن ولد الإصلاح المسيحي ففتح الباب أمام اللغات الحيّة لتتبوأ مكانها في الكنيسة. في المندائية حفظت الآرامية المندائية بفضل كتابهم المقدس “كنزا ربا” وطقوس التعميد والترانيم، فظلت اللغة والديانة تتبادلان حماية استمرار حياتهما، على الرغم من قلة الأتباع وتشتتهم. الزرادشتية صانت لغة “الأڤستا” القديمة، فجعلتها باقية في “الغاثات” (Gathas)[1] الطقسية، على الرغم من انقراضها من الحياة اليومية. الهندوسية أبقت السنسكريتية حيّة في نصوص “الڤيدا” وممارسات الطقوس، فتحولت اللغة إلى وعاء دائم للفكر الديني والفلسفي. البوذية حفظت لغة البالي في “تيبيتاكا” (Tipiṭaka)[2] ، وتراث جنوب شرق آسيا، في لغة الرهبان والتعاليم الحية. الكونفوشيوسية بدورها أبقت الصينية القديمة حاضرة عبر الكلاسيكيات الأخلاقية التي شكلت مرجعًا معرفيًا وذاكرة جمعية للأمة. والطاوية حفظت لغة الحكمة في “تاو تي تشينغ” (Tao Te Ching / Dao De Jing) [3]، فجعلت من النص الطقسي والفلسفي سبيلًا لاستمرارها. أما السيخية فحفظت اللغة الپنجابية عبر نصوص “الغورو غرانث صاحب” (Guru Granth Sahib)[4]، التي منحتها قداسةً ومكانةً في الهوية الدينية والثقافية لجماعتها. هكذا يتضح أن الأديان الكبرى لم تكن فقط أنظمة اعتقاد، بل قوى حافظة للغات، وأن اللغات بدورها لم تكن أدوات للتواصل فحسب، بل أوعية للقداسة والذاكرة، وبفضل هذا التضامن بين الدين واللغة استطاع كل منهما أن يضمن للآخر البقاء والتواصل عبر التاريخ والجغرافيا.

كتاب الديانة المؤسس والطقس لم يكونا يومًا حارسين للديانة فحسب، بل كانا أيضًا حارسين للسان، وذاكرة الأمة، وهويتها، وثقافتها. وأن اللغة لم تكن مجرد وسيلة للتعبير بل ركنًا وجوديًا في بقاء الديانات والذاكرات الجمعية والهويات والثقافات والحضارات، فحيثما كان الكتاب المقدس متداولًا بلسانه الأصلي ظل اللسان حيًا متجددًا، وحيثما استمرت الطقوس بلغتها الأصلية مكثت الهوية متماسكة، إذ تتغذى اللغة من الدين والثقافة كما يتغذى الدين من اللغة والثقافة. وتنهض الهوية من تآزر الكل معًا، فتغدو اللغة وعاءً للمعنى الروحي والعاطفي، يغذي الوعي والذاكرة، ويغدو الدين قوة تصون اللغة من الانقراض، وتمنحها طاقة تتجدد في النصوص والطقوس، وتصير الثقافة مرآة للدين واللغة، والدين واللغة مرآة للثقافة. من هذا التفاعل الثلاثي الخلاق تنبثق الهوية وتستمد حضورها، فتتجدد إمكاناتها في الواقع، وتستعيد قدرتها على الاستمرار في عالم متغير، إذ لا تبقى أسيرة الماضي وحده ولا منقطعة عن جذورها، بل تنفتح على الحاضر وتتطلع للمستقبل، وهي مشدودة إلى لسانها وكتابها المؤسس وطقوسها، التي تروي عطش الروح وتغذي وعي الجماعة بذاتها.

كما تكون اللغة مرآة للدين والهوية والثقافة، فإن الدين والهوية والثقافة مرآة للغة. إذا تحجرت اللغة تعطلت قدرتها على التعبير عن أسئلة الإنسان، فيخبو المعنى الذي ينشده الإنسان في الدين خلف خطاب لا ينتمي لواقع الإنسان ومتطلباته الروحية والأخلاقية والجمالية الراهنة، وتنغلق الهوية على ماضٍ غريب عن حاضر الإنسان، وتفقد الثقافة طاقتها الخلاقة. أما حين تتحرر اللغة وتواكب متغيرات الحياة ومستجداتها، فإنها تبقي الدين حيًا قادرًا على الإلهام، وتمنح الهوية مرونة للانفتاح على المستقبل، وتنفتح الثقافة على فضاءات الابتكار والإبداع، لتغدو جميعها قوى متجددة تمنح للإنسان معنى وجوده في العالم.

العلاقة بين الدين واللغة لا تقف عند حدود حفظ النصوص والطقوس، بل تمتد لتشكل الأساس العميق للهويات الدينية والثقافية للأمم، إذ تتحول اللغة حين تتشرب دلالات النصوص الدينية إلى علامة فارقة يتميز بها أتباع الدين عن غيرهم، وتغدو خيطًا ناظمًا يوحدهم عبر الأزمنة والأمكنة، ويحمي ذاكرتهم، ويغذي شعورهم بالانتماء لهوية وثقافة واحدة. في سياق هذه الرؤية صارت العبرية وعاءً لهوية اليهود في الشتات، والسريانية ركنًا من أركان هوية الجماعات المسيحية المشرقية، والعربية هي اللسان الذي جمع شعوبًا شتى في فضاء واحد، ورسخ صلتهم بكتابهم المؤسس وعباداتهم وشعائرهم، وشعورهم بوحدة الرسالة والمصير. بهذا الفهم تتجاوز اللغة كونها أداة للتواصل، لتغدو منبعًا للذاكرة، ومسرحًا للخيال الديني، وأفقًا يتجلى فيه الانتماء الروحي والهوياتي والثقافي، الذي يحفظ ذاكرة الأمة ويربط حاضرها بماضيها، ويفتح أمامها سبل الاستمرار في عالم بالغ التنوع.

غير أن هذه الحماية ما فتئت تنقلب عبئًا على اللغة، إذ تتمدد قدسية كتاب الديانة إلى اللغة التي دُوّن بها، فتنحبس في قوالب القداسة، وتستعمل مؤسسات الأديان سلطة التحريم لحمايتها من أي محاولة لتيسير أساليب النطق بها أو تحديث معجمها، فتفقد قدرتها على التعبير عن أسئلة الحاضر ومتطلبات الواقع اللغوي الراهن للناطقين بها. هكذا تتسع الفجوة بين اللغة التي يقدسها التراث واللغة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. في ظل هذا التباعد، ينشأ صراع داخلي لدى الناطقين بها، بين ولاءٍ للموروث ورغبةٍ في الانخراط في الواقع الذي يعيشونه. وإذا لم تجد هذه اللغة طريقًا إلى المصالحة بين قدسيتها التاريخية ووظيفتها الحيّة، فإنها تظل محكومة بالانحسار التدريجي، تاركة فراغًا تملؤه لغات أخرى أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التحولات العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

أما كيف تتقدس لغة الكتاب المؤسس؟ فإن كل شيء قابل للتقديس، وكل ما يتقدس يمكن أن يتفشى تقديسه وعبادته، فينتشر كالفيروس؛ إنسانًا كان أو حيوانًا أو جمادًا، حتى اللغة والأسماء والكتابة يمكن أن تتقدس. اللغة كائن حي، يتخلق من وعي الإنسان وتجربته التاريخية والمعيشية، ويعكس أنماط معيشته وصلاته السياسية والاجتماعية والثقافية، ويتجسد في آدابه وفنونه. حين ترحل اللغة إلى حقل المقدس تحتجب، فتعاند المراجعة والنقد والتجديد، وتتحول أي محاولة لتسير قواعدها والنطق بها وتجديث معجمها إلى مغامرة عقيمة. تقديس اللغة يزجها في حقل التحريم، فيغلق عليها منافذ الانفتاح، ويشل قدرتها على استيعاب تحولات الواقع، ويمنعها من التفاعل مع مكتشفات العلم وتكنولوجيات العصر.

عندما يصنع الإنسان مخترعاته، يبتكر معها أسماءها التي تتجسد فيها رؤيته العلمية الجديدة للعالم، وهي تختلف كليًا عن الرؤية غير العلمية التي أنجبت اللغة في فضائها التراثي. لذلك تتعذر محاكاة هذه الأسماء أو نقلها إلى لغة أخرى من دون خسارة في معناها، لأنها وليدة أفق معرفي جديد، وتجسيد لتحول عميق في الوعي، ورؤية للعالم لا تلتقي مع أفق اللغة المنقولة إليها التسميات. في هذا المأزق يفقد الإنسان لغته بوصفها أفقًا رحبًا لرؤيته للعالم، فتغدو عبئًا يقيده، بدلًا من أن تكون سبيله إلى بناء ثقافته وهويته. مع انغلاق اللغة في قوالب التحريم، تتحول من وعاء للمعنى إلى جدار يحجب عن الإنسان آفاق الإبداع، ويعطل قابليتها على مواكبة تحولات الواقع، ويمنعها من تجديد ذاتها في فضاء إنساني متنوع.

اللغة خارج سطوة التقديس وسلطة التحريم هي وحدها التي تستجيب لتحولات الواقع، وتظل قادرة على أن تكون جسرًا بين النص الديني والإنسان، ورافدًا لتجديد الهوية الدينية والثقافية وإثرائهما. الهويات التي تتغذى من لغة حيّة تظل مرنة قادرة على التكيّف والتعايش، في حين تلبث الهويات التي تحاصرها القداسة ويستبد بها التحريم متصلبة، تنغلق على ماضيها، وتتحول إلى عائق أمام حركة تيسير قواعدها وأساليب النطق فيها وتوليد معجمها. الهوية ليست جوهرًا متحجرًا يكرر ذاته كما هو، بل صيرورة علائقية تتشكل في تفاعل حواري مع لغة الآخر المختلف وثقافته ورؤيته للعالم، ويعاد تكوينها في فضاء التعدد. إذا انفتحت اللغة على التأويل تشكلت في سياقها هوية وثقافة حيّة واثقة من ذاتها، قادرة على العيش مع المختلف من دون خوف من الذوبان، أما إذا انغلقت فتتحول إلى سجن يكبلها ويستهلك طاقتها في صراع لا ينتهي. لذلك تصبح اللغة الحيّة شرطًا لازمًا لدوام الهوية وانفتاحها واستمرارها، فيما اللغة الجامدة تسوقها إلى الانكماش والتآكل.

أنتج الفكر الغربي رؤى عميقة كشف فيها عن الصلة بين اللغة والهوية والثقافة؛ فقد رأى هردر “1744-1803” أن اللغة روح الأمة ولسانها الذي يمنحها خصوصيتها، في حين أكد هومبولت “1767-1835” أن اللغة لا تصف العالم بل تصنع رؤيتنا له، ثم ارتقى هايدغر “1889-1976” بالمسألة إلى مقام أنطولوجي، حين عد اللغة بيت الوجود الذي يحدد إمكان الوجود الإنساني، وجاء تايلور “1931-” ليبين أن الهوية لا تتشكل إلا في فضاء حواري تمنحه اللغة معناه، وكشف ريكور “1913-2005” عن أن الهوية سردية تتجدد بالقصص التي تروى بلغة تحتضن تعقيد التجربة الإنسانية، وأوضح أمارتيا سن “1933-” أن الهوية متعددة الأبعاد لا تفهم إلا بلغة حيّة تعترف بالاختلاف وتتيح التعايش.

يتضح أن اللغة شرط وجودي للهوية، فإذا تجمدت في قوالب مغلقة تحولت الهوية إلى سجن يستهلك طاقتها في مقاومة موهومة، وإذا انفتحت على التجديد غدت هوية رحبة واثقة من ذاتها، قادرة على العبور إلى المستقبل، في فضاء التنوع اللغوي والديني والهوياتي والثقافي. في ضوء هذه الرؤى يتضح أن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل إطار أنطولوجي يحدد إمكان الوجود الإنساني، ويمنح الهوية القدرة على الانفتاح والتجدد، أو يحاصرها بالجمود والانغلاق، إذا تحولت إلى قيد على الخيال والحوار. وهو ما يجعل واقعنا العربي اليوم في أمس الحاجة إلى وعي لغوي يستلهم هذه الرؤى، ليوازن بين حفظ أصالة اللغة والانفتاح على العصر. المستقبل لا يصان إلا بلغة حيّة قادرة على التفاعل والإبداع، تحمي الهوية من الذوبان كما تحميها من الانغلاق، وتبقيها أفقًا رحبًا يتسع للتعدد والتعايش، ويمنح الإنسان معنى حضوره في عالم متغير.

اللغة لا تحرس الهوية وحدها، بل تحفظ التجربة الروحية من أن تذوب في صخب العالم أو تنطفئ في قوالب الطقس الجامد. إذا انغلقت اللغة وغدت أسيرة الماضي تحولت إلى ظل باهت لا يوقظ ولا يلهم، أما إذا كانت منفتحة، لا تتنكر لتيسير أساليب التحدث والكتابة بها، فإنها تجعل الهوية في صيرورة دائمة، توقظ الوعي، وتعيد وصل الإنسان بالمعنى. هنا يغدو تجديد الهوية الثقافية والدينية رهينًا بتجديد اللغة، كي تظل قادرة على مخاطبة الروح والقلب والعقل معًا، وعلى تذوق صور الحضور الإلهي في الوجود، بنحو يخفض من مواجع الإنسان وآلامه، في غمرة حياة صاخبة قلقة اليوم. بذلك يتحول الدين من جدار يحرس الماضي إلى أفق ينفتح على المستقبل، وتتحول اللغة من كيان صامت إلى كائن حي يتدفق في مجرى التاريخ. هكذا يصبح التجديد اللغوي شرطًا لتجديد فهم الدين، ويغدو تجديد فهم الدين بدوره شرطًا لتجديد هوية الإنسان، إذ لا يمكن للدين أن يستعيد معناه الروحاني والأخلاقي العميق من دون لغة قادرة على إحياء التجربة الروحية وتجديد صلة الإنسان بالله، ولا يمكن للهوية أن تبقى منفتحة، في عالم يتغير فيه كل شيء، من دون دين يتكلم بلغة تشبع حاجات الأرواح والقلوب والعقول معًا للعيش سويًا في فضاء التنوع والاختلاف، ولا يمكن للثقافة أن تتفاعل مع الثقافات العالمية الحيّة في عالم متعدد، لا يتحقق فيه العيش المشترك إلا بقدر ما تتسع اللغة للحوار وتحتضن الاختلاف. اللغة التي تتحسس مواجع الإنسان العاطفية وحاجته لمعنى وجوده وحياته ضرورة قصوى، لأنها تفتح القلوب والعقول على التنوع، وتمنح الوجود البشري أفقًا يتسع للجميع، وتعيد للدين وظيفته الكبرى في إلهام المعنى، وللهوية دورها في بناء فضاء أخلاقي لإنسان أكثر رحمة وتسامحًا وإبداعًا، وتجعل الثقافة تتفاعل بلا خوف مع الثقافات العالمية.

العلاقة بين اللغة والدين والهوية لا تنحصر في بعدها الثقافي والاجتماعي والسياسي، بل تمتد إلى بعد روحي وجمالي يجعل اللغة وعاءً يحمي الهوية، ويعكس تجربة الإنسان مع الله في آن واحد. اللغة الحيّة تجعل الهوية في حالة مرنة، تمنحها القدرة على الإصغاء لأسئلة الواقع، والتفاعل مع تحولات العصر، في حين تحوّل اللغة المغلقة الهوية إلى كيان منغلق على ذاته يعجز عن مواكبة متغيرات الواقع. وبذلك يتضح أن تجديد الهوية الدينية مرهونًا بتجديد اللغة الدينية، كي تظل قادرة على مخاطبة القلب والعقل معًا، وحماية الحياة الروحية من الذبول، وفتح أفق رحب للتعدد والعيش المشترك في عالم متنوع الأديان والمذاهب. تكمن فاعلية اللغة التي يخاطب بها الدين الإنسان في قدرتها على تغذية المشاعر والعاطفة، وربط الإنسان بالمعنى الذي يمكن أن يمنحه الدين لحياته. أما إذا تحجرت اللغة وانغلقت، فإنها تسجن الهوية الدينية في ماض عقيم لا يلهم، وتفرغ الدين من طاقته الروحية والعاطفية والأخلاقية، ليغدو عبئًا على الحياة بدلًا من أن يكون أفقًا يلهم المعنى لوجود الإنسان وحياته.

[1] الغاثات (Gathas) في الزرادشتية هي ترانيم مقدسة تعتبر جزءًا من الكتاب المقدس للزرادشتية: “الأڤستا” (Avesta)، وتنسب لمؤسس الديانة زرادشت.

[2] الكتاب المقدس الخاص بـمذهب “تيرافادا” في البوذية.

[3] تاو تي تشينغ (Tao Te Ching / Dao De Jing) هو النص المؤسس للفلسفة الطاوية في الصين القديمة، وينسب إلى لاو تسي (Laozi) الذي يُعتقد أنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد، وإن كان بعض الباحثين يرجعونه إلى القرن الرابع ق.م تقريبًا.

[4] الغورو غرانث صاحب (Guru Granth Sahib) هو الكتاب المقدس في الديانة السيخية، ويُعرف أيضًا باسم آدي غرانث (Ādi Granth).