عبد الجبّار الرّفاعي الكرامة والنّزعة الإنسانية في الدّين

ندرَ أن التقيتُ مثقّفاً عراقياً يحمل بين جنباته صفات النّبل، والنّقاء، والتّواضع، والطّيبة الّتي لمستها في شخص عبد الجبّار الرّفاعي، صفات تضاءلت، مع الأسف، وانحسرت، وكأنّها لم تكن في يوم ما من أخصّ ما يحرص عليه المثقّفون في حياتهم، وفي علاقاتهم بالآخرين. في بداية الأمر خلتُ أنّنا مختلفان الاختلاف كلّه، لاختلاف منابع المعرفة، ومسالكها، وغاياتها، فقد تلقّى الرّفاعي تعليماً دينيّا رفيعاً، ونال درجة عالية في الفكر الإسلامي، وتوسّع في ذلك، إلى درجة انخرط فيها بتطوير منظور جديد لفلسفة الدّين أراد به نزع الغطاء الثّخين الّذي أطبق على الظّاهرة الدّينيّة في القرون المتأخّرة. أطبق عليها حتّى توارت ملامحها الرحبة، وأمست مصدر فزع لا منبع ألفة، فقد انحبستْ بين دفّتي مدوّنة تجمّعيّة ضخمة يتنفّع بها شيوخ تربّعوا في أروقة معتمة، لا محلّ للهواء والضياء فيها، يقلّبونها ظهراً لبطن، ورأساً على عَقب، في تكرار دائم، كأنّ الزّمن لا معنى له في حسابهم. فلا يهمّهم تداول المعارف حول الظّاهرة الدّينيّة بما ينتهي إلى تطويرها من منظور المؤمنين إليها، بل تقييدها بمنوال تكراري من الشّروح الّتي تخلع عليها الهيبة المخيفة جيلاً إثر جيل حتّى أمستْ كالصُمّ الخوالد لا يَبينُ كلامُها.

وعلى خلاف ما كنتُ عليه من تعليم دنيوي حديث، فللرّفاعي شيوخ معمّرون، أثقلت رؤوسهم العمائم السّود والبيض، وأطالوا المقام في الظّلال، وتلقّف عنهم أصول الفقه، وعلم الكلام، والعقائد، فضلاً عمّا كان يتلقّاه طلبة علوم الدّين عن شيوخهم من دروس المنطق الصّوري، والنّحو القديم، والبلاغة المدرسيّة، بوصفها من الوسائل الضروريّة لمقاربة العلوم الدّينيّة، كما انحدر إليهم ذلك من شِعاب الماضي، فالمرجّح أن يكون قد أوغل في كلّ ذلك حتّى حاز درجة الدكتوراه فيه، وأحسب أنّه تآلف مع تلك الأجواء بفعل المعاشرة، ودوام التعلّم، والتّعليم، والمدارسة، مدّة طويلة، قبل أن ينأى بنفسه عن ذلك.

أنا، من ناحيتي، كنت شديد النّفور من تلك التّركة الّتي تخمّرت كتلتها في الأروقة المعتمة، وأرى في الدّين نفحة حرّة يتنفّسها المرء في الهواء الطلق، وإذ أُقبل على مناقشة مفكّري الأديان، فإنني أتحاشى الحوار مع رجال الدّين أنفسهم، فأحسب أنّهم في واد، وأنا في واد آخر، فالمنظورات مختلفة، والرؤى متباينة، أما الوسائل المنهجية فمتنافرة، وحتى طرق تحصيل المعارف متفاوتة، فتقطّعت السّبل بيننا؛ فلا أرضية مشتركة تجمعنا، ونجهل قواعد الحوار المتبادل، وكلّ طرف يصِم الآخر بالجهل، أو في أقلّه بضآلة التدبير؛ ذلك أنني تلقّيت تعليماً دنيويّاً لا صلة له بعلوم الدّين المذكورة، إلّا ما نفذ إليّ منها جرّاء اهتمامي بدراسة الثّقافة العربيّة الإسلاميّة، فقد غصتُ في المنطقة الأدبيّة حتّى ما عدت أعرف سواها إلّا في وقت متأخّر. ولم أحضر، على الإطلاق، درساً دينيّاً بالمعنى المباشر لتلك الدّروس، لا في جامعة ولا في جامع، ما خلا بعض الدّروس التّعريفيّة عن الحضارة الإسلاميّة، كانت مقرّرة على طلّاب الآداب العربيّة في الجامعات العراقيّة في سبعينيات القرن العشرين. وبقي الأمر على تلك الحال إلى أن حصلت على درجة الدّكتوراه، فزادي الأدب ومناهجه وأجناسه، وبعد أن فرغت من ذلك تنبّهت إلى أهمّيّة التّجربة الدّينيّة، وشرعت في الغوص في سياقاتها الثّقافيّة والتّاريخيّة، وانهمكت في قراءة ما كتبه عنها المفكّرون العرب وسواهم، وإلى ذلك فقد شُغلت بتأويلها تأويلاً دنيويّاً، إذ كانت موضوعاً للبحث أكثر منها موضوعاً للاعتقاد، وانتهيت بنقد المسلّمات الشائعة حولها من منظور ثقافي دنيوي، بما في ذلك نقد مفهوم مركزيّة “دار الإسلام”، والصّورة النّمطيّة للعالم خارج تلك الدّار طوال القرون الوسطى، كما تجلّى ذلك في كتابيَّ “المركزيّة الإسلاميّة”، و”عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين”. أو دراساتي عن العلاقة الشائكة بين الإسلام والسرد، ومع ذلك، فقد فهي محلّ تقدير بصرف النّظر عن تحليلها.

أردت بذلك الاستطراد توضيح أسباب التّباين الافتراضي بين الرّفاعي وبيني، قبل اللّقاء والتّعارف، والحال، فلا يمكن إنكار العزوف المتبادل بين رجال الدّين ورجال الدّنيا، أي بين المنخرطين بالعلوم الدّينيّة والمنخرطين بالعلوم الدّنيويّة. وهو عزوف راسخ الجذر في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة الحديثة والقديمة، ونتج عنه سوء فهم متبادل في دائرتيْن مهمّتيْن من دوائرها، ويتحمّل وزره الطّرفان سواء بسواء. وأنا ممّن توهّم، بتأثير من ذلك، أنّ من المتعذّر أن نتخطّى الهوّة الفاصلة بين الدّين والدّنيا كما ارتسمت ملامحها في حياتنا، وثقافتنا، وعلاقاتنا. لكنّ الرّفاعي بادر إلى ردم الهوّة المتخيّلة بسهولة بالغة، حينما كشف لي عن شخصيّة هادئة، ومتّزنة، ومرنة، ومستوعبة، وخالية من الأحكام القبليّة الجاهزة، شخصيّة أبعد ما تكون عن الخلافات المنطقيّة والدّينيّة والعرقيّة، فأسفر لي عن قدرة إنسانيّة عجيبة على الدّأب في السّؤال عن أصدقائه، وتفقّد أحوالهم، وتوثيق الصّلة بهم، والاطّلاع على مؤلّفاتهم، وإقامة الحوارات المعمّقة معهم، من جانب، والانكباب على تجديد الفكر الدّيني الّذي خاض فيه طولا وعرضاً، من جانب آخر. وهما وجهان لا ينفصلان في شخصيّة الرّفاعي، وفي أفكاره، وفي سلوكه العام.

فعلاوة على صِلاته الوثيقة بالمفكّرين والمثقّفين من دينيّين ودنيويّين، كانت مجلّته “قضايا إسلاميّة معاصرة” خير سفير لثقافة التّسامح والتّفاهم بين الأديان والمذاهب. وأثمرت جهوده عن تأسيس “مركز دراسات فلسفة الدّين”، وهو من أكثر المواظبين الّذين عرفتهم على النّهل من العلوم الإنسانيّة، وشغله الشّاغل إسباغ نِعَم الدّين على الدّنيا، وتغذيته بمكاسبها. أي إنّه يريد أن يغمر الدّنيا بفيض الدّين، ويغمر الدّين بفيض الدّنيا، وهو رهان شاقّ بحقّ وحقيق.

قلب الرّفاعي الصّورة الشّائعة عن رجل الدّين المنكبّ على المتون العتيقة شرحاً، وتعليقاً، وتفسيراً، وتصنيفاً، وغاية ما يرجوه اختصار شرح، أو الإسهاب في آخر، وأحلّ بمكانها صورة أخرى مغايرة، أحسب أنّها الصّحيحة الّتي ورثها من الأسلاف العظام الّذين عالجوا الظّاهرة الدّينيّة بعدّة دنيويّة متماسكة، دون أن تتقطّع صلتهم بها، وما برحت أفكارهم محلّ تقدير ونفع، وذلك مرمى بعيد المنال لغير المتبصّرين بشؤون الدّين والدّنيا، فغاية ما يرجوه المرء من المعرفة، أيّاً كان شكلها، هو انتفاع النّاس بها في حلّهم وترحالهم عبر الأزمان دون إرغام وإلزام، ومن غير قَسْر وقَهْر.

ولا يضيرني الاعتراف بأنّ الرّفاعي هو صاحب الفضل في مدّ حبال الوصل بيننا، على المستويَيْن الشّخصي والفكري، وتوثيق تلك الصّلة وقتما خلتُ ضعفها، جرّاء الابتعاد والانشغال بالبحث والسّفر، وذلك إقرار بحفظ الجميل لأهله، والرّفاعي من أهله. في أوّل الأمر بدأ الرّفاعي بمراسلتي، وأنا في جامعة قطر، وما لبث أن طلب إليّ الكتابة لمجلّته الرّصينة، وفي أحد أعدادها ظهر لي أوّل بحث، جعلتُ عنوانه “المجتمعات التّقليدية في عالم متغيّر”، وفيه نقد صريح لحال المجتمعات الإسلاميّة التّقليديّة، ومناهضتها لمعالم الحداثة، وتأثيم أفرادها، وهو ما دفعني إلى الاصطلاح عليها بـ”المجتمعات التّأثيميّة”، الّتي لا شاغل لها إلّا كبح جماح أفرادها عن الإتيان بالجديد، الّذي تعدّه ضرباً من بدع الدّنيا الفانية، وتأثيمهم على ما يرومونه من تغيير وتجديد، ليس في أمر فهم الدّين واستيعابه، فحسب، بل حتّى في شؤون الدّنيا الّتي يعيشونها. كانت تلك الخطوة الأولى في عمر علاقة ثمينة وطويلة، ثم بادر الرّفاعي إلى إجراء حوار مطوّل معي، ظهر في مجلّته، شتاء عام 2003. ومحوره “المركزيّات الثّقافية” الّتي شُغلتُ بها طويلاً، وكتبتُ فيها مؤلّفاتي “المركزيّة الغربيّة”، و”المركزيّة الإسلاميّة”، و”الثّقافة العربيّة والمرجعيّات المستعارة”، و”عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين”، ومعظم الموادّ الأوّليّة لتلك الكتب انصهرت في مشروع، وضعتُ مخطّطه العامّ في نهاية ثمانينيّات القرن العشرين، واقترحتُ له عنوان “المطابقة والاختلاف”، وواظبتُ عليه، حتّى ظهر بصيغته النّهائيّة في عام 2018 بثلاثة أجزاء كبيرة. وقد انتهى ذلك البحث عن “المجتمعات التّأثيميّة”، الّذي نشره الرّفاعي في مجلّته، جزءاً من مقدّمة المشروع في طبعته الوافية.

يعلم الباحثون أنّه ليس لهم أفضل من المجلّات الرّصينة الّتي لا تُرمى بعد صدورها، بل يحتفظ بها مصادر أساسيّة لا تشيخ بمرور الزّمن، وهي، بالإجمال، قليلة العدد، ومنها مجلّة “قضايا إسلاميّة معاصرة” الّتي سكنها طموح للتّوسّع في معالجة اتّجاهات الفكر الدّيني، واستيعاب أعمال المشتغلين فيه. ولطالما داعب ذلك خيالي باحثاً، فداومتُ على الاستجابة لما يطلبه الرّفاعي، وتوالت إسهاماتي في المجلّة بدراسات مطوّلة، منها البحث الافتتاحي لأحد أعدادها، وكان بعنوان “حيرة المجتمعات الإسلاميّة: في القول بأنّ التسامح ليس منّة أو هبة”. ومنذ طرقتُ باب التّسامح في ذلك الوقت، جعلته بيتي، فالتّسامح قرين الصَّفح، وبدونهما لا تتحقّق الشّراكة في حياة الأفراد والجماعات.

ثمّ ما لبث أن اقترح الرّفاعي دعوتي متحدّثاً في “مركز حوار الحضارات” بطهران، الّذي كان يرأسه عطاء الله مهاجراني، وزير الثّقافة في عهد الرئيس الإيراني المستنير محمد خاتمي، وكان الرّفاعي، آنذاك، من سكنة قُم، فلبّيْتُ الدّعوة. وكانت تلك زيارتي الأولى لإيران، وألقيت محاضرة بعنوان “نقد التّمركزات الثّقافيّة في العالم المعاصر” بيّنت فيها مخاطر الانكفاء على المعتقدات الدّينيّة والأيديولوجيّة، وجعلت التّنازع في ما بينها من أسباب غياب السّلم الأهلي، بما في ذلك تسميم العلاقات بين الشّعوب والدّول، وكان الرّفاعي أوّل الحاضرين، فالتقينا وجهاً لوجه أوّل مرة، وعلى إثرها اصطحبني إلى منزله في قُم، فطفتُ في أرجاء المدينة العتيقة، وجمعني بأساتذة الفلسفة في إحدى جامعاتها، ودعاني إلى بيته، وعجبتُ من مكتبته الكبيرة الّتي تحتلّ قبوا أسفل الدّار، جعله مكاناً لاستقبال ضيوفه. ثم جاءت زيارتي الثّانية لإيران عشيّة الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، كانت الأجواء متوتّرة، فقد خيّم شبح الحرب على المنطقة العربيّة، ولا يمكن لأحد أن ينكر بأنّ غزو بلاد الرّافدين قائم لا محالة، وسرعان ما وقع.

وخلال تينك الزّيارتيْن لازمني الرّفاعي ملازمة الشّقيق لشقيقه، وله الفضل في كشف خارطة الفكر الإيراني الحديث أمامي، فلم يقتصر دوره على مدّ العلاقة مع نخبة من مفكّري إيران الفاعلين في الحياة الثّقافيّة والأكاديميّة، بل ترجم أعمالهم إلى العربيّة، وجعل من مجلّته المكان الأنسب للاطّلاع على أفكار جديدة في غاية الأهمّيّة، ومعظمها غير مطروق في الثّقافة العربيّة. وأيّاً كانت الأسباب، فمجلّة “قضايا إسلاميّة معاصرة” فتحتْ عيون المفكّرين العرب على ما كان يقوم به نظراؤهم في بلاد فارس. ثمّ التقينا في مكّة عام 2005، حينما اختيرت عاصمة للثّقافة الإسلاميّة، وتصادف ذلك الحدث مع موسم الحجّ في ذلك العام، ومكثنا معاً نحو أسبوعين، وهو الّذي درّبني على طقوس الحجّ الّتي كنت أجهلها، من الإحرام حتّى التحلّل، وكأنه بذلك أدخلني في حومة الرحمن، ثم دعوتُه إلى الدّوحة في عام 2007 للمشاركة في ندوة أشرفتُ عليها، كانت بعنوان: “الثّقافة والتّحوّلات المجتمعيّة”، حينما كنت خبيراً في وزارة الثّقافة القطريّة، فقدّم بحثاً معمّقاً بعنوان “قيم التّسامح، وقيم الكراهيّة”. تلك القيم التي نافح عنها طوال حياته.

بعد ذلك كلّه توثّقت صلتنا، حتّى ما عادت تفصل بيننا أيّ فواصل نفسيّة أو ثقافيّة، وساعد في ذلك تطوّر أجهزة الاتّصال الحديثة الّتي تغذّي تواصلنا باستمرار. وتعبيراً عن ذلك النّبل المتدفّق، فاجأني الرّفاعي بزيارته لي في بيتي بالعراق، صيف عام 2010، وكان قد عاد إلى البلاد، وسكن بغداد، وقطع الطّريق الوعر بين العاصمة وكركوك في ظروف غير آمنة، يعرفها العراقيّون جيّداً في تلك الحقبة المظلمة، إذ ثمّة منطقة شبه خالية بين المدينتيْن، يزيد طولها على 100 ميل، لا يتوفّر فيها شيء من الأمن آنذاك، ومع ذلك قصد الصّديق صديقه، متحمّلاً أعباء الخطر، والمشقّة، وحرارة الصّيف. وخلال العقد الّذي تبع ذلك داومنا على اللّقاء في غير مكان، وأحسب أنّني لم أزُر العراق إلّا والتقيتُه، حتّى ما عدتُ إخال وجودي في بغداد بدون الرّفاعي. ما الّذي أدام وقود الألفة بيننا طوال تلك المدّة؟ في ما يأتي أدوّن جوابي باختصار: يتلازم في شخصيّة الرّفاعي أمران لافتان للنّظر: دفء إنساني خصب، وثقافة موسّعة متفتّحة. فلا غرابة أن يتغلغل حضوره في ثنايا النّفس والعقل معاً، وهو بارع في إدارة الحوارات المثمرة، وقد جعل من مجلّته ميداناً لكبار المفكّرين العرب والإيرانيّين، وعلى صفحاتها قالوا قولتهم بشأن تأويل الظّاهرة الدّينيّة من منظورات متعدّدة أثّرت تلك الظّاهرة بفتحها في شؤون الدّنيا.

ولعلّ الرّفاعي المفكّر الدّيني الوحيد الّذي أشرع النّوافذ لتلاقح العرفان الفارسي بالثّقافة العربيّة، حينما ترجم نصوصاً تأسيسيّة إلى لغة الضّاد، ولم أعرف غير مجلّته مكاناً لذلك التّفاعل بينهما، ومع أنّ ثمار تلك المثاقفة لم تُقطف بعدُ، فأعوّل على نضجها مستقبلاً في ضوء تنامي الدّراسات التّأويليّة للنّصوص الدّينيّة والدّنيويّة في إيران والعالم العربي. وإلى كلّ ما ذُكر، فإنّ الرفاعي مبشّر صريح، لا يكلّ ولا يملّ، بثقافة التّسامح، ونبذ الكراهيّات المذهبيّة، والدّينيّة، والعرقيّة، وكلّ ضروب التّحيّزات المغلقة الّتي تحبس أهلها عن مجريات الدّنيا، وبذل جهده في تحديث الفكر الدّيني من داخل المنظومة الدّينيّة نفسها بالمشاركة في إحياء النّزعة الإنسانية في الدّين، فقد رأى أنّ رسالة الدّين تهدف إلى “إشاعة السّلم، والتّراحم، والمحبّة بين النّاس، والسّعي إلى تجفيف منابع العنف، والعدوانيّة، والتّعصّب”.

ومع إصراره على المضيّ في ذلك الدّرب غير الممهّد، وفيه كثير من العثرات، وحتّى المخاطر، فقد خلص الرّفاعي إلى أنّ مضمون تلك الرّسالة الدّينيّة قد نُقض “بنشوء جماعات وفرق، لا تقتصر على إعلان انتمائها للدّين، إنّما تصرّ على احتكار تمثيله، وتحرص على مخاصمة أيّ جماعة غيرها تقدّم فهما مختلفاً للدين”، وما دام الأمر على تلك الصّورة المتصلّبة، فلا سبيل إلّا بـ”إنقاذ النّزعة الإنسانيّة في الدّين، بالإعلان عن أبعاده المعنويّة، والعقلانيّة، والجماليّة، والرّمزيّة”. ولو تحقّق ذلك الفهم للظّاهرة الدّينيّة على أرض الواقع لتغيّرت علاقة النّاس بربّهم وبأنفسهم، فما يهدف إليه الفكر الأصيل، ليس نقد إله النّاس بذاته، بل نقد تصوّراتهم الضّيّقة عنه، فذلك هو الدّرس الأوّل في تحليل الفكر الدّيني كما ورثه المفكّرون المحدثون عن أسلافهم القدماء، وهو ما يطمح إليه الفكر المستنير، الّذي من أولى غاياته إزالة الحُجُب عن عيون المؤمنين بالله، ليتجلّى في عقولهم ونفوسهم وخيالهم ربّاً واسع الرحمة، فيكونون هم من عبّاده لا من عبيده.

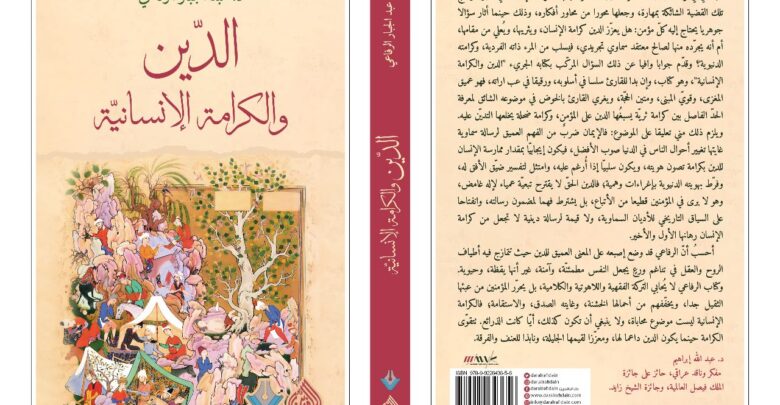

ومن نافلة القول بأنّ الرّفاعي في توسّعه لمعالجة الظّاهرة الدّينيّة، قد طرق باب الكرامة الإنسانيّة في الدّين، وعالج تلك القضيّة الشّائكة بمهارة، وجعلها محوراً من محاور أفكاره، وذلك حينما أثار سؤالاً جوهريّاً يحتاج إليه كلّ مؤمن: هل يعزّز الدّين كرامة الإنسان، ويثريها، ويُعلي من مقامها؟ أم أنّه يجرّده منها لصالح معتقد سماوي، فيسلب من المرء ذاته الفرديّة، وكرامته الدّنيويّة؟ وقدّم جواباً وافياً عن ذلك السؤال المركّب بكتابه الجريء “الدّين والكرامة الإنسانيّة”، وهو كتاب، وإن بدا للقارئ سلساً في أسلوبه، ورقيقاً في عباراته، فهو عميق المغزى، وقويّ المبنى، ومتين الحجّة، ويغري القارئ بالخوض في موضوعه الشّائق لمعرفة الحدّ الفاصل بين كرامة ثريّة يسبغُها الدّين على المؤمن، وكرامة ضحلة يخلعها التّديّن عليه.

ويلزم ذلك تعليقاً منّي على الموضوع: فالإيمان ضربٌ من الفهم العميق لرسالة سماويّة، غايتها تغيير أحوال النّاس في الدّنيا صوب الأفضل، فيكون إيجابيّاً بمقدار ممارسة الإنسان للدّين بكرامة تصون هويّته، ويكون سلبيّاً إذا أُرغم عليه، وامتثل لتفسير ضيّق الأفق له، وفرّط بهويّته الدّنيويّة بإغراءات وهميّة، فالدّين الحقّ لا يقترح تبعيّة عمياء لإله غامض، وهو لا يرى في المؤمنين قطيعاً من الأتباع، بل يشترط فهما لمضمون رسالته، وانفتاحاً على السّياق التّاريخي للأديان السّماويّة، ولا قيمة لرسالة دينيّة لا تجعل من كرامة الإنسان رهانها الأوّل والأخير.

أحسبُ أنّ الرّفاعي قد وضع إصبعه على المعنى العميق للدّين، حيث تتمازج فيه أطياف الرّوح والعقل، في تناغم ورعٍ يجعل النّفس مطمئنّة، وآمنة، غير أنّها يقظة، وحيويّة. وكتاب الرّفاعي لا يُحابي التّركة الفقهيّة واللّاهوتيّة والكلاميّة، بل يحرّر المؤمنين من عبئها الثّقيل جدًّاً، ويخفّفهم من أحمالها الخشنة، وغايته الصّدق، والاستقامة، فالكرامة الإنسانيّة ليست موضوع محاباة، ولا ينبغي أن تكون كذلك، أيّاً كانت الذرائع. وهي تتقوّى حينما يكون الدّين داعماً لها، ومعزّزاً لقيَمها الجليلة، ونابذاً للعنف والفرقة. وكأنّي به في كتابه عن الدّين والكرامة الإنسانيّة ينطق بلسان أبي بكر الرّازي الّذي حذّر من العنف الدّيني، ومن الفرقة الّتي تؤدّي إلى الفتنة بين أهل الدّين نفسه، ودعا إلى الرّحمة، والعفو، والتّسامح، بقوله: “بحكمة الحكيم، ورحمة الرّحيم، أن يُلهم عباده أجمعين معرفةَ منافعهم ومضارّهم في عاجلهم وآجلهم، ولا يفضِّل بعضهم على بعض، فلا يكون بينهم تنازع، ولا اختلاف، فيهلكوا، وذلك أحوط لهم من أن يجعل بعضهم أئمّة لبعض، فتصدّق كلُ فرقة إمامها، وتكذّب غيره، ويضرب بعضهم وجوه بعض بالسّيف، ويعم البلاء”.

ومن أسف أن ذلك التّحذير لم يكبح غلواء التطرّف في كثير من الأديان والمذاهب، وما برحت الجماعات المؤمنة تضرب وجوه بعضها بالسّيوف القواطع، وقد عمّ البلاء في غير مكان، فموقد العنف مملوء بالحطب الجافّ، وهو في انتظار أيّ شرارة ليلتهب. وكما قيل: من الشّرارة يندلع اللّهب. العنف، ذلك الوباء الّذي يستوطن النّفوس، ويحيلها خراباً، ولطالما أكّدت في غير مكان بأنه يلزم مقاومته بالوسائل كافّة، ومنها نزع الشّرعيّة الدّينيّة عنه، ومن أسف أنّه يتربّع في قلب الثّقافات الإنسانيّة، والعقائد الدّينيّة، ولا تكاد تبرأ منه ثقافة، ولا يخلو منه معتقد. ويتجلّى في ممارسة القوّة، بشتّى ضروبها، ضدّ الآخرين، بذرائع شخصيّة، أو وطنيّة، أو قوميّة، أو دينيّة، حتّى يكاد يكون شرطاً إنسانيّاً ملازماً للنّوع الإنساني، وإلى ذلك يلاقي العنف الدّيني قبولاً عامّاً في سائر المجتمعات البشريّة ومنعطفاتها الحاسمة للتّاريخ، فبه تستفرغ المجتمعات رغباتها الدّفينة عن الآمال المؤجّلة أو الرّغبات المكبوتة. وينبغي أن ينتدب المفكّرون أنفسهم لمقاومة ذلك المدّ الخطير للعنف، الّذي يتجدّد بين عصر وآخر. وتنمية الحسّ بالكرامة الإنسانية ينشّط القوّة الفرديّة في تحاشي اللّجوء إليه. وقد ارتاد الرّفاعي مجاهيل تلك الآفة بالتّحذير الصّريح منها.

لا أغالط نفسي إذ أعترف بأنّني مكثتُ طويلاً في منطقة الدّنيا، وألفتها، وجعلتها موضوعاً لأفكاري، وكتبي، وعلاقاتي، ولكنّني حالما ألتقي الرّفاعي أو أقرأ له، ولأمثاله من المفكّرين المستنيرين في شؤون الدّين والدّنيا، حتّى تتبيّن لي منطقة الدّين، مفعمة بالحياة الهادئة، وغير منقطعة عمّا تهفو النّفس إليه، منطقة يمكن إعادة اكتشافها بعيداً عن النّسخة التّفسيريّة القهريّة المعتمة، والّتي أحالت الدّين إلى جملة من الأحكام الصّارمة الّتي تشهر سيوف القتل، وترفع رماح الفتك، وتدفن الرّحمة والطّمأنينة تحت وابل من الارتياب في كلّ شيء، نسخة جعلت من الدّين ضرباً من النّواهي والزواجر، فلا يباح فيها إلّا أقلّ ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه منذ ولادته حتّى موته، فحياته مؤجّلة إلى زمن آخر.