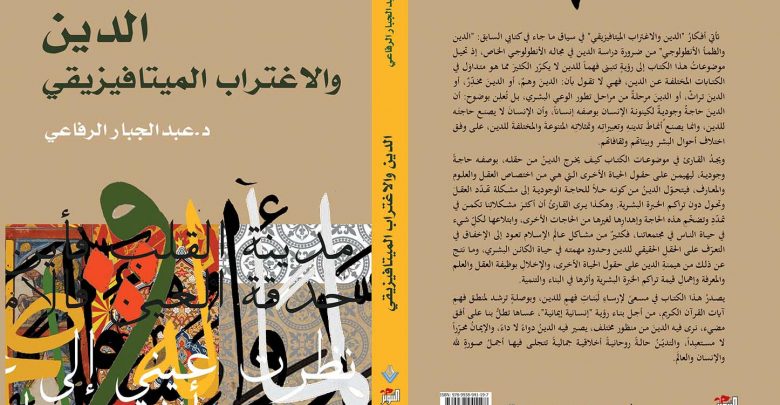

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سادت في العراق نزعة وجودية تستمد كثيراً من رؤاها وسلوكيات أصحابها من نزعة سارتر الإلحادية، وكامو في دعوته للتمرد في كتابه “الإنسان المُتمرد”، ولم تنل الوجودية المؤمنة مُتمثلة بجبريل مارسيل وسورين غيرغيجارد حظها في التأثير في ذلك الوقت، لكن يبدو أنها اليوم بدت أكثر حضوراً في كتابات كثير من مؤلفات أصحاب الفكر من العراقيين، وقد تجلت بأبهى صورها في كتابات د.عبدالجبار الرفاعي، لا سيما في كتبه: “مقدمة في السؤال اللاهوتي”، و”الدين والنزعة الإنسانية”، و”الدين والظمأ الأنطولوجي”. وخاصة كتابه الأخير “الدين والاغتراب الميتافيزيقي”، الذي تحدث فيه عن معنى كون الدين حاجة وجودية، قائلا: (الحاجةُ الوجوديةُ تعني أن الإنسانَ هو الكائنُ الوحيدُ الذي لا يكتفي بوجوده الخاص، لذلك يظلّ يعمل كلَّ حياته على تكثيف وتوسيع هذا الوجود كيفيًا وكميًا، أو رأسيًا وأفقيًا، لأن ذاتَه في حاجة تظلّ تلازمه كلَّ حياته، وتتمثّل في فقره الوجودي، لذلك يطلب وجودُهُ الاستغناءَ والخلاصَ من هذا الفقر، ولا يقف توقُه لإغناء وجوده عند حدّ. الدينُ منبع إشباع هذه الحاجة الوجودية، وعندما يفشل الكائنُ البشري في استيفاء هذه الحاجة يتعرّض للظمأ الوجودي “الأنطولوجي”. ومن هذه الحاجة الأبدية يتوالد الظمأُ الوجودي المزمن، المضمَرُ تارةً والمعلَنُ تارةً أخرى، والذي يحاول الإنسانُ إرواءَه بوسائل عدة). كما خصص الرفاعي الفصل الحادي عشر من كتابه هذا للحديث عن: “الدين بوصفه حاجة وجودية”، وكيف يصاب الإنسان بإغتراب، عبر عنه بـ “الاغترابِ الميتافيزيقي” عندما لا يشبع هذا الحاجة الوجودية، فكتب: “يفتقرُ الإنسانُ في وجوده المتناهي المحدود إلى اتصالٍ بوجودٍ مطلق غنيّ لا نهائيّ لا محدود، وعندما لا يتحقّق له مثلُ هذا الاتصال الوجودي يسقطُ في الاغترابِ الميتافيزيقي. والاغترابُ الميتافيزيقي يعني أن وجودَ الذات البشرية وكمالَها لا يتحقّقان ما دامتْ مغتربةً في منفى عن أصلها الذي هو الوجود الإلهي”. وأشار إلى أن هذا النوع من الاغترابِ لا يرادف تفسيرَه عند هيغل وفويرباخ وماركس وفرويد.

يحاول الرفاعي تجاوز مقولات نُقاد الفكر الديني، أو المُنغلقين على تفسير أحادي للدين، عبر سعيه للنظر إليه على أنه حاجة وجودية، كما يحتاج الإنسان للارتواء بعد عطش، وللغذاء بعد جوع، فإنه يحتاج الدين ليُزيل عن نفسه بعض من تصحرها المتأصل جغرافياً، وجفاف ينابيع المحبة عنده عبر استلهامه لما في الدين من نزعة إنسانية، وعلى الرغم مما في هذه الرؤية من شاعرية وهيام في مقولات الصوفية القائمة على الوجد و “الإنوجاد” وبُعدها عن توجهات أصحاب النزعة العقلانية النقدية، إلَا أنها تبقى تحظى بقبول كبير في وجدان من يهيمون بحب الله كي يستحضروا أسماء الله الحُسنى “الرحمن الرحيم” وغيرها من الأسماء التي تدعو للمغفرة والمحبة، في محاولة تنحو منحىً إنسانياً فيه إعلان وإضمار يحمل في طياته نقداً للتفسير الفقهي والكلامي المُنغلق للدين.

أظن أننا في خضم الهيجان والعاطفة الجياشة في الارتماء بأحضان الدين الطقوسي والشعائري، وفورة العُنف المُتأسلم نحتاج لفكر من هذا النوع يكتب صاحبه رؤاه وهو مُتصالح مع نفسه ومع الآخرين ومع الله مثل د.الرفاعي، وكم حاولت أن أسلك طُرقه في توزيع المحبة ونثرها كما يفعل هو، فلم أستطع، فأنا أستلذ بطعم محبته وهو على ما يبدو يستلذ بمُشاكستي، فأنا في نفسي نزوع نحو “التمرد” وهو يحمل في نفسه رايات بيضاء وحُلم صوفي يعشق الله بطريقته، فهو لا يرى الله في التقشف والزهد والنوم على الطرقات والأرصفة، فأنت قد تجد الله في قلبك حينما تصدق في محبتك لنفسك وللآخرين وإن خالفوك في رؤيتهم وتصورهم لله والوجود من دون مُمارسة عُنفية.

لم يكن منذ عرفته بنقد الآخرين، لأنه لا يظن أن الإنسان الفرد مقياس الأشياء جميعاً كما ذهب إلى ذلك (بروتوغوراس) فيلسوف السفسطائية، إنما مقياس الأشياء هو شعورك بها والانتماء لها بمشاعر فيها فيض من المحبة، لأنه لا يرى في الله سوى مُرادف لأنسنة يرتضيها كل بني البشر على ما بينهم من اختلاف ديني أو مذهبي أو قومي.

رغم أن الرفاعي يرى أن العقل الفلسفي عقل كوني، إلّا أنه يجد في العقل العرفاني ملاذه الحقيقي في طمأنينة النفس وثقتها بهبات “المُطلق” محاولاً تجاوز ميتافيزيق العلم الذي أوقعت (الوضعية المنطقية) به نفسها لتغادر منطقة مهمة من مناطق (الإنوجاد) الإنساني بالقفز عليها أو تجاهلها رغم حضورها المؤثر في حياة المُجتمعات، فليس بالعلم وحده يُبنى الإنسان، إنما لنزوعه الجمالي والأخلاقي والجمالي تأثيره الواضح والبيّن في بناء شخصيته.

لم ينشغل الرفاعي في مرحلته الوجودية هذه بالتدين الظاهري، ولا بنزوع بعض رجال الدين في (إزداواجية) خطابهم في حال مقارنته بسلوكهم الظاهري في أوساطهم الداخلية غير المنظورة للمتدين البسيط.

“لغة الدين” تكون أثرى حينما تتجسد “كلمة الله” في لغة بشرية، ولا يعني هذا اقتراب البشر من مرام الحقيفة الإلهية، إنما تشكل (كلمة الله) وفق مضامين بشرية رغم إمكانية مُفارقة التأويل والتفسير البشري للمقصد الأسنى إنما هو بعث جديد ل “لغة الدين”، لأن “لغة الدين” (تشي بالعبارة عندما تعجز الاشارة، والتلميح عندما يتعذر التصريح).