قراءة في كتاب:”الدين والنزعة الإنسانية”

أحمد رمضان الديباوى[1]

(الاستسلام للتراث، واستدعائه بكافة عناصره فى حاضرنا(، هكذا يلخّص الدكتور عبد الجبار الرفاعى، بإيجازٍ غيرِ مُخلٍّ، سببًا رئيسيًّا من أسباب تفشّى نزعات التعصُّب وكراهية ونفْى الآخَـر، والتشهير الدائم به، وما ينجُم عن ذلك من احتراب، وعنف، وإرهاب، وصراعات دينية وعِرقية وطائفية، تأكل فى طريقها الأخضر واليابس، وتُغذّى رُوح الانتقام والتشفّى، حتى لتبدو صورة الآخر، المخالف فى الدين والعقيدة والمذهب، فى المخيال الإسلامى مشوَّهة، مشيْطَنة، تحت وطأة الوقوع فى أسْرِ نرجسية دينية زائفة غير واقعية، ومنطق عقائدى أُحادى، وإيمان تقليدى حصرى لا يعرف طريقًا إلى النقد أو العقل أو الحُبّ!

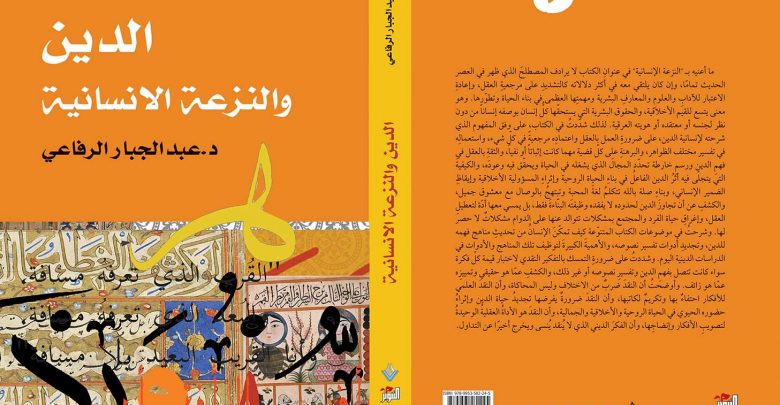

فى كتابه (الدين والنزعة الإنسانية([2]، الصادر هذا العام، عن دار التنوير فى طبعته الثالثة المعدَّلَة والمزيدة، يُبحر بنا الدكتور عبد الجبار الرفاعى فى مبحث (من أين تشتق الكراهية مفاهيمها؟)، كما لو كان رُبَّانَ سفينةٍ ماهرًا يعرف تمامًا كيف يدير دفّة القيادة بانسيابية ودِقّة حتى تصل بحمولتها إلى برّ الأمان، فيستدعى فى أول كلامه أُسّ المشكلة، ومنبع الداء، وهو (هاجس التراث(»، ذلك الهاجس الذى تفوق المجتمعات الإسلامية أى مجتمعات بشرية أخرى فى الاستسلام والإذعان له، بل تقديسه والتعاطى معه باعتباره شيئا مطلَقًا ونهائيًّا وكاملًا، كأنهم يطبّقون قول العربى القديم الكسول: “ما ترك الأول للآخِر شيئًا”، على الرغم من أنّ عربيًّا آخرَ مبرّزًا، هو عثمان بن بحر الجاحظ، قال: “إذا سمعت الرجلَ يقول ما ترك الأول للآخر شيئًا فاعلم أنه ما يريد أن يفلح”، لكنه التقديس والتكاسُل العقلى فى آنٍ، على الرغم من أن تراثنا يضم بين مكوناته:”ما هو ميت ومميت” حسب تعبير الرفاعي، لكنه أضحى قيدًا يكبّل حاضرنا ويحكم على مستقبلنا بالسكون، لأننا نرضى بأن يحكمنا الأموات وهم فى قبورهم، “بل يغدو الأموات هم مصدر الإلهام للكثير من المعانى فى حياتنا، وتعلى مجتمعاتنا من مقاماتهم عندما تنصبهم حُكامًا على الأحياء، وتعود إليهم فى ما تواجهه من تحديات، وتستعير آراءهم فى أكثر القضايا والمستجدات”، يقول الرفاعى.

هذا هو موطن الداء، فعندما نعيش تحت وطأة التراث، ونقبله ككُتلة واحدة، ونسيج واحد دون أن ندركَ أن لذلك التراث سياقات زمكانية قد أنتجته، وأبعادًا سوسيولوجية وأنثروبولوجية وسيميائية وسيكولوجية، تشكل معانيه ومفرداته وخطاباته وأنساقه، دون أن ندركَ ذلك كله فإننا لن نستطيع الإفلات من أسْره وطغيانه على نفوسنا وعقولنا ومشاعرنا، وسنظل نتعامل معه بصيغة تبجيلية ربما تصل إلى حدّ التقديس والعبادة!

يرى الرفاعى أن التراث بمعنى مجموعة الممارسات الدينية والعقائد والمفاهيم السائدة فى حقبة معينة من حياة المسلمين، فهو مفهوم ثقافى أنثروبولوجى، كما يرى أن المجال مفتوح لنقد هذا التراث وتفكيكه، “إذ بوسعهم غربلة ونقد المسلمات والمسبقات والميول، ومقدمات فهم الكتاب والسُّنة، والتطلعات الدينية الموروثة من عصور سالفة”، وتأتى اللغة -فى نظره- متهمة هى الأخرى، فهى وسيلة التواصل والاتصال وحمل المعانى، وما دمنا نروم مواكبة إيقاع الحياة، وقبول الآخر، وإلغاء المنطق العقائدى الأحادى، والتخلص مما سمّاه الرفاعى “التعبئة الأيديولوجية”، إذن ينبغى علينا أن نهجر ونستبعد من قاموس حياتنا كل الكلمات والمصطلحات الدينية الموروثة منذ أن اشتجر الخلاف واستحر الصراع العسكرى والمذهبى بين الفِرَق المختلفة، وهى تلك الكلمات والمصطلحات التى نهجو من خلالها الآخر، ونحطّ من شأنه، ونحتكر بواسطتها مفهوم النجاة!

إن اللغة -إذن- ليست بريئة من إشعال الكراهية، وحمل أفكار التشدد والتعصب وكل الأساليب والجُمَل ذات الحمولة السلبية، التى تفرّق ولا تجمع، لذلك ينادى الرفاعى بأن تُطهَّر المقررات والمناهج الدراسية فى سائر مراحل التعليم من كل مفردات ومصطلحات العنف والقدح والتشهير بالآخر، فذلك ضرورة يفرضها الواقع المعيش الذى يغصّ بالعنف والإرهاب والكراهية، ولا يتوقف الأمر عند حدّ تطهير لغة المقررات الدراسية فحسب، بل لابد من تأهيل المعلمين والمربين تأهيلًا لغويًّا إلى جانب تأهيلهم التربوى المعتاد، وكذا تأهيل الصحفيين والإعلاميين بحيث يعرفون خطورة الكلمات والأساليب اللغوية ذات الحمولة السلبية، “وما يمكن أن ينجم عنها من تشويه لصورة الشركاء معنا فى الإنسانية، فضلًا عن شركائنا فى المواطنة”.

ويجعل الرفاعى من اللغة مدخلًا مهمًّا وحاسمًا لفهم طبيعة القراءة السلفية التبسيطية أو الساذجة للنصوص، إذ إن قراءة النص بتلك الطريقة يعمل على تحجيمه، ويلبسه معنى واحدًا، ورؤية واحدة، دون أن يسبر أغواره، ويدرك مراميه، ويعرف تأويله، وما يحمله بداخله من عناصر روحية وإنسانية ووجدانية وعقلانية، وهذا من نتائج القراءة المختزلة البسيطة، ويلاحظ الدكتور الرفاعى أن تلك القراءة، تحديدًا، هى السائدة فى خطابات وفتاوى الجماعات الأصولية التى “تنشد تدينًا مجوفًا، يفتقر إلى استيعاب المضمون التنزيهى المفعَم بالمعنى للتدين”، فهو تدين حرفى ساذج، لا يعرف معانى الانفتاح والتعددية والثراء الجمالى والروحى، التى ترسّخ النزعة الأخلاقية والإنسانية قبل أن ترسخ النزعة الإيمانية، وقد أجاد الرفاعى حقًّا فى تشريح وتفكيك النظرة السلفية التقليدية إلى النصوص والحياة عمومًا، وهى نظرة بائسة لا عقلانية، تنبع من اللا تسامح، وتحض على العنف والكراهية، وتفرغ الدين من معانيه السامية ومحتواه الروحى والأخلاقى والعقلانى، والتنبيه والتركيز على هذا المحتوى كفيل بالقضاء على كل مظاهر الكراهية وبُغض الآخر، لكن هيهات، فالسلفيون لا يرون الإسلام إلا دينًا مطلقًا لا نهائيًّا فى التاريخ، ويستدعون بحماس منقطع النظير مفردات وتقاليد وثقافات البيئة البدوية القاسية التى نزل فيها الإسلام، دون اعتبار للتطور ودينامية الاجتماع البشرى!

وبذكاء الخبير وتمكنه من أدواته، يغوص عبد الجبار الرفاعى فى عُمق المشكلة، فيربط بين قساوة البيئة التى شهدت ارتباط الإسلام فى نزوله بها، وطبيعة النظام السياسى الحاكم آنذاك، وبين تصورات المسلمين المتوارثة عن مفهوم الإلهيات، إذ “ترتكز الإلهيات الموروثة على بنية تستعبد الآخر، وتكرّس مركزية ومطلقة، تجد مثالها الأرضى فى الخليفة أو السلطان، وحكومته الشمولية المستبدة”، فصورة الإله التى تتجلّى فى مخيالهم وأذهانهم هى صورة الإله المستبد، الأمر الذى جعلهم يلجؤون إلى تفسير النص الدينى تفسيرًا قمعيًّا أحادى النظرة، يطفح بالكراهية ممن يخالفهم فقههم ومصطلحاتهم ولغة الخطاب الذى يتبنونه، فيحتكرون رحمة الله، ويحسبون أنفسهم أوصياء على المجتمع، كونهم مَن يمتلكون وحدهم الحقيقة المطلقة، فى الوقت الذى لا يكادون يذكرون فيه أى نصوص تتحدث عن الرحمة والعفو والغفران والرفق وسُنة الله فى خلق الناس متفاوتين متباينين فى كل شىء، أى أن أولئك السلف يتبنون أفكارًا لا تمت إلى روح الدين وجوهره ومقاصده بصلة أو وشيجة، الأمر الذى يجعل من أفكارهم مباءة خصبة لأى فكر متطرف إرهابى، يتعاطى مع المخالفين بالقتل والإبادة.

ويشير الرفاعى فى معرض شرحه للآية: “لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغىّ”[3]يشير إلى حقيقة لطالما تغافل عنها السلفيون وأهل التقليد ممن يصرون على أن تلك الآية منسوخة بما سموه آية السيف، رغم أن القرآن كله لم ترد فيه، قط، لفظة (السيف)، هذه الحقيقة هى أن المعتقَد ما لم ينبثق الإيمان به من قناعة وجدانية، وإرادة قلبية، لا يمكن أن يلامس شغاف القلب، لأن النفاق لا ينشئ إيمانًا أو اعتقادًا، ذلك أن المعتقد ليس بمثابة الثوب الذى يُلبس ويخلع بسهولة، على حد تعبير الرفاعى، الذى أخذ فى ذكر الآى الكريمة التى يتحدث فيها القرآن عن المشيئة الإلهية التكوينية الحتمية، التى بموجبها يمكن أن يجعل الله جميع مَن فى الأرض مؤمنين قسرًا وإكراهًا، لكن الله لم يفعل ذلك، قال تعالى: “ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”[4].

ثم يُنهى الرفاعى هذا الفصل بذكر طائفة متتالية من الآى البينات التى تحدد نمط دعوة الرسول الكريم الآخرين إلى الدين، فيصفه تعالى بأنه: مذكِّر، مبشر، منذر، شاهد، سراج منير، رحمة للعالمين، مبلِّغ، ليس على الناس بمسيطر أو بجبار.. وما ذلك كله إلا لأن الله تعالى يمنح الإنسان حرية الاختيار، وطبيعى أن لا يكون ثمة حساب فى الآخرة ومسؤولية مع سلب الاختيار فى الدنيا.

ويختم الرفاعى هذا المبحث بسؤالَين إنكاريين، لعلّ الغافلين الجامدين يفهمون مغزاهما، وهما: إذا كان النبى، وهو صاحب الرسالة، لم يفوَّض فى إجبار الناس وإكراههم، فكيف يفوَّض غيره بذلك؟! وإن كان ذلك ليس من وظائف النبى، فكيف يسوغ لمن يدّعون أنهم من أتباعه سلب حرية الناس ومصادرة حقهم فى اختيار المعتقد؟!

إن الإجابة عن هذين السؤالين المهمين كفيل بأن نفهم من أين تأتى الكراهية؟ ومن أين تشتق مفرداتها فى محيطنا المعرفى؟ إنها تأتى ممن يفرضون وصايتهم على غيرهم، ويشنّعون عليهم، اعتقادًا منهم بأنهم يحتكرون حصريًّا حق النجاة، ويهجسون بهاجس التراث، دون النظر إلى كونه إنتاجًا بشريًّا، وفهمًا للدين وليس هو الدين نفسه، لذلك ما على المصلحين والباحثين عن الحقيقة سوى الإعلان عن المهمّش والمسكوت عنه، وفضح السائد والمتغلب فى التراث، على حد تعبير الدكتور الرفاعى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[2] الطبعة الأولى والثانية لهذا الكتاب صدرت بعنوان: إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين.