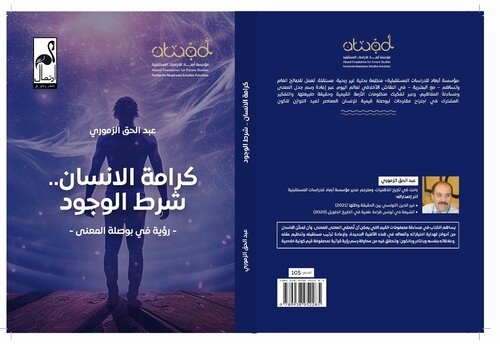

كرامة الإنسان شرط الوجود: تقديم وقراءة نقدية

“كرامة الإنسان شرط الوجود: رؤية في بوصلة المعنى”، كتاب جديد للباحث عبد الحق الزموري مدير “مؤسسة أبعاد للدراسات المستقبلية”، مسجلة بواشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية.

الكتاب من الحجم المتوسط (15×21)، يمتد على 218 صفحة مع تباعد بمسافة ونصف بين الأسطر.

من نشر دار ارتحال، تونس، 2023.

تتوزع مضامين الكتاب على ثلاثة فصول وخاتمة:

– الفصل الأول: في القيومية والاعتراف.

– الفصل الثاني: الكرامة الإنسانية؛ الأسس.

الفصل الثالث: الأمانة…حقل سريان الاعتراف.

– خاتمة: محورية الإنسان في الكون، اعتراف ومسؤولية.

* القيومية والاعتراف:

تقوم الرؤية القرآنية من الناحية الأنطولوجية على مركزية الله” وأهم الأسماء التي تسمى بها هو “الحي القيوم”، لكن القيومية صفة للإنسان أيضا بما يتناسب مع مكانته في الوجود ووظيفته في الخلق وعبوديته لله.

لذلك “نلاحظ في هذه المساحة للقيومية وجود منطقة مشتركة بين الله تعالى والإنسان، [سماها المؤلف] بمنطقة الوصل (أو جسر القيومية)”…”سريان القيومية في الإنسان هو امتداد للاسم الأعظم في الكون، وهو روح الله في العالمين، سريان في الطبيعة، وهو ما يقارب (تأويلا) الرؤية الأيكولوجية الحديثة لها. قيومية الله مطلقة وقيومية الإنسان منقطعة متجددة ومحكومة بغيرها، مناطها الاختيار الحر، ونتيجتها المسؤولية. قيومية الإنسان تدين بوجودها لقيومية الله الذي اختار تكريم الإنسان بالعلم والحرية الممكنين له من القيومية والاستخلاف في الأرض. ولذا ليس الاعتراف بفضل الله على عبده خضوعا ذليلا بل اعترافا حرا من موقع العزة والمحبة والإدراك. ليست المقاومة في الجحود والتكبر الأجوف بل في الاستفادة من القيومية الموهوبة من الله والميسرة بتسخير ما في الكون جميعا منه للإنسان. بهذا الاعتراف يكون الإنسان سيدا وكريما لا ذليلا ويكون فاعلا.

رفض إبليس الاعتراف بتكريم الله لآدم ليس إلا مقاومة زائفة خرقاء لأنها لا تكسبه شيئا إيجابيا ولا تحقق أي إضافة لعالمه ولا تعطل قانون الوجود. المقاومون هم القيمون المستقيمون المتقبلون هدايا الله لهم: العلم، الحرية، التكريم، التسخير. والرفض الممارس من إبليس حرية خرقاء لا تقود إلا إلى الشقاء.

* الكرامة شرط الكينونة:

لفظة الكرامة لا تحيل في التراث المفسر والمؤول للقرآن الكريم والمتفرع عنه في أدبيات “الزهد والرقائق” أو “تهذيب الأخلاق” و”مكارم الأخلاق” إلى المعنى المتداول اليوم الذي يعبر عنه بالفرنسية بمفردة dignité، لا بل إنها لا تظهر إلا في سياق الكلام عن الكرامات الموهوبة لأولياء الله وهي “غائبة تماما في التعريفات”، إلا اللهم بمعنى مغاير تماما لمعناها المعاصر، فهي في بعض القواميس المبكرة “غطاء يوضع فوق الجرة من خشب أو من خزف”.لم يفرق العقل الديني في مُنتَجه طوال القرون الماضية ومنذ بداية التدوين بين مفهومَيْ الكرم والتكريم. وبقيت مادة ك ر م تدور حول معنى الكرم بمعنى الجود والسخاء ومعنى مكارم الأخلاق.

أما التكريم فقد ارتبط بمعنى الإكرام المادي أو الإنعام. وهو معنى رفضه القرآن الكريم فقد يُنعَم على الوضيع أخلاقيا ولا يرفع ذلك من قدره حقا ولا يُكسِبه كرامة.

قال تعالى: “فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربّه فأكرمه ونعّمه فيقول ربي أكرمني* وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقَه فيقول ربي أهانَنِ* كلّا بل لا تكرمون اليتيم* ولا تحاضّون على طعام المسكين” (الفجر: 15- 18). ها هنا يوبخ القرآن الكريم الذي يربطون الكرامة بوفرة المال والولد ويربطون الإهانة بالفقر وقلة الأولاد أو ضعفهم. الكرامة في القرآن الكريم تكريم أنطولوجي مرتبط بإرادة خلق آدم، يرتفع بالقيمة إلى مراتب عليا (ميتا- قيمة)، ويخرجها من التراتبية الاجتماعية التي يمكن ألا تكون بحسب الاستحقاق العادل ويمكن أن تتحكم فيها أهواء الظلم والتسلط. ومصطلح الهوان استعمله الله تعالى مقابلا للتكريم وهو كذلك لا يتبع معيارا ماديا بل هو التفريط بالمعاصي وخيانة العهد والميثاق في منزلة التكريم الموهوبة وجوديا للإنسان من خالقه عز وجل.

* الأمانة، حقل سريان الاعتراف

يمثل مفهوم الأمانة في القرآن الكريم حقل الرحى الذي يدور عليه مناط البشرية خَلقا وعلاقةً بالخالق، وهو الذي يرسم مصفوفة القيم التي تحكم رؤية الكون وتعطي معنى للعلاقات الممكنة فيه.

تدور حول هذه الكلمة المركز- شبكة كلمات مفتاحية تعقد معها خيوط تواصل وتشكّل حقلا دلاليا مخصوصا. وهي المصطلحات الأربع الآتية: العهد والميثاق والاستخلاف والتعظيم..ورد مصطلح الأمانة (بهذه الصيغة) مرة واحدة في القرآن (الأحزاب: 72).

وقد اختلف المفسرون في معنى الأمانة وغرقوا في تفاصيلها وذهبوا فيها كل مذهب، إلا أن أشمل إحاطة بالمعنى اللطيف للأمانة هو ما جاء في تفسير ابن عاشور “التحرير والتنوير” من أن الأمانة هي دلائل الوحدانية المودعة في نفوس الناس [فطرتهم]، ويجوز أن تكون العقل الذي حوى تلك الدلائل، [وهو معنى قريب مما سماه طه عبد الرحمن بالعقل الائتماني]، وهو عين ما انتهى إليه الأصفهاني في كتاب المفردات. الأمانة هي قيمة القيم [هي الحالة الحية للإيمان التوحيدي المستمرة في الجنس البشري ما لم تنحرف فطرة أفراده عن وضعها الأصلي].

* العهد وفق الرؤية القرآنية:

يربط القرآن الكريم بين الأمانة والعهد (المؤمنون: 8؛ المعارج: 32). وعهد الله هو الاعتراف القائم على اختيارٍ عالمٍ حرٍّ، تحمّل بموجبه الإنسان الأمانة، ويرى المؤلف أنه قاعدة التجريب الأول لتحمّل الأمانة، ونتيجة منطقية لها.

* الميثاق ومسؤولية العهد

مثلما أن العهد هو سريان الأمانة في الكون، فإن الميثاق هو سريان للعهد في تصاريف الحياة اليومية للإنسان الجماعة: ” الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق” (الرعد: 20). الميثاق الأول مع الله [تم في ما اصطلح القدامى على تسميته بعالم الذر]: “وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ” (الأعراف: 172). هذا ميثاق مع الخالق، وهنالك مواثيق مع الخلق.

*الاستخلاف والالتزام بالميثاق:

الاستخلاف خصيصة حصرية للإنسان لا يشاركه فيها غيره من بقية المخلوقات، ومنه يستمد فضله عليها، ويمتح تكريمه من حسن إدارته لتلك الوظيفة. وتشريف الإنسان بتلك الوظيفة وقبوله الطوعي- الاختياري [بمقتضى تكوينه الأصلي] بتحمل مسؤوليته كان جَعلا قدريا، أي سنة تكوينية أصلية. وللاستخلاف وجهان: وجه قدَري اختاره الله للإنسان، ووجه اختياري تحمّل فيه الإنسان مسؤولية مجريات الأمانة، وأخذ على ذلك عهدا، والتزم بموجبه ببنود الميثاق، وبالتالي فهو استخلاف بقصد الإعمار والإصلاح، لا الفساد والإهلاك. يحتل مفهوم الاستخلاف موقع المحور في دائرة نظام التعمير والشهادة، مصفوفة القيم الغائية الممثلة لتصريف الأمانة ثم العهد ثم الميثاق في الالتزام العملي للإنسان بها. وإذا كان الميثاق هو المؤسسة القانونية التي انخرط فيها الإنسان طوعيا في الاعتراف بها، فإن الاستخلاف هو الترجمة العملية لذلك الالتزام من عدمه.

ويرتكز مفهوم الاستخلاف إلى مقومات أساسية هي:

1) تسخير الكون، 2) العلم، الاعتراف كشرط هداية.

* تعظيم البيت الحرام: قراءة ممكنة في بوصلة إنسية

ينسب الله البيت بوضوح إلى نفسه، ويجعله منذ البدء محرّما، أي مقدّسا، وأسبغ عليه علّته الأصلية “وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا” (البقرة: 125)، وحدد مكانه بمكة، للذي بكة، بواد غير ذي زرع. وهو الكعبة: “جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس” (المائدة: 97)، وهو الوحيد الذي نسبه الله إليه، وهو أول وضع للناس على الأرض. ولم يبنه إبراهيم عليه السلام (الذي عاش في الألفية الثانية قبل الميلاد) ولكن أعاد بناءه بمساعدة ابنه إسماعيل، بعد اندراسه بطوفان نوح. فهو البيت العتيق الموجود منذ آلاف السنين.

* فلسفة التعظيم

التعظيم مثلث، طرفاه المعظِّم والمعظَّم، وقاعدته مادة التعظيم.

وما غفل عنه المفسرون والفقهاء أن تعظيم بيت الله الحرام ليس أمرا خاصا بملة معينة بل هو حق كوني، فهو بيت “الله” الذي هو حق لكل “الناس” أن يرتحلوا إليه رجالا وركبانا ومن كل فج عميق. ف”لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا” (آل عمران: 97) “وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ (الحج: 27). فالاعتراف بالدين الإلهي على الإنسان أمر يخص كل الناس، وهذا الاعتراف يمكن أن يكون بالتعظيم. تعظيم الله في نفوسهم وهم حالين بحضرة بيته المعظم. تعظيم مضاعف لله ولبيته، لأنه بيته، ولأنه هو من جعل أفئدة من الناس تهوي إليه. [ثم الاستمرار في ذلك الاعتراف والتعظيم وقد وقع استبطانه]. بهذا تكتمل أنسنة الإنسان عندما يرتقي إلى مستوى كرامته الأصلية كرامته الوجودية، عندما يتحمل الأمانة موفيا بالعهد والميثاق، مؤديا وظيفة الاستخلاف في الأرض، معظما لله ولبيته الحرام ولحرماته.

علي أن أعود الآن إلى مختلف هذه المعاني لأناقش المؤلف في كيفية ترتيبها وترجيح تأويلات المصطلحات الخاصة بها، حتى يكون عمله ذا طابع علمي قابل للدحض وليس مجرد إشراقات صوفية لا تحاسب بالعبارات ويكتفى فيها بتأوّل الإشارات وتنسّم النفحات.

ملاحظات نقدية:

بعد عرض أهم الأفكار الواردة في هذا الكتاب، أعود عليه بالنقد المتفاعل والناشد للإضافة. لا أسمح لنفسي أخلاقيا ومعرفيا أن أكتفي بمجرد قراءة الكتاب وتعريف الناس به بعرض أهم أفكاره عليهم، وألا أبدي اهتماما نقديا جديا- بالحد الأدنى المتاح لي الآن- بالمجهود الكبير المبدع الذي بذله صاحبه لإخراجه لنا عملا فكريا فنيا رائعا.

لقد وُفِّق الباحث في اختيار القضية المركزية للكتاب وهي قضية كرامة الإنسان. فرغم التنصيص الصريح على تكريم الإنسان تكريما وجوديا (أنطولوجيا) أصليا من قِبل خالقه في القرآن الكريم، إلا أن هذه الكرامة الوجودية لم توجد في مسيرة بناء الإنسانية وجودا مكتملا ونهائيا حد الساعة، بما في ذلك في المجتمعات التي توصف بالتقدم. العنصرية والتعالي والاستغلال بأنواعه، ومنه ذلك الذي يتم تحت غطاء التحررية من أجل فتح سوق دائمة للجسد، تجميلا وتزويقا وعرضا واستهلاكا.

وككل عمل فكري جريء يقتحم مجالا بكرا، يدفع هذا العمل إلى التفاعل معه، وسيكون تفاعلي معه بإبداء جملة من الملاحظات المنهجية والعلمية.

أولا- اختار عبد الحق الزموري الانطلاق من “أرضية نظر وتدبر القرآن الكريم” غير أنه ينفي على الفور أن يكون اختياره له باعتباره كتابا مقدسا، “فهذا متروك للمؤمنين به” بحسب تعبيره، ولكن باعتباره “المدونة القيمية الأمثل- برأيه- للإنسان الكوني في إعادة تملكه لكرامته ومستقبله”. ولكنه لا يقدم أي براهين على هذا الادعاء من خارج منطق الإيمان حيث يتنزل خطابه كما زعم. فمن حيث المنهج يبقى ذلك الادعاء معلقا في فضاء فارغ طالما أنه لم يبد استعدادا لجعله قابلا للدحض من خلال اختباره بمنهج علم الأديان المقارن. وكان بإمكانه أن يتجنب هذا المشكل المنهجي باعتماد منهج فنومنولوجي يبني نسقا دلاليا من حول مفهوم كرامة الإنسان من داخل النسيج الأنطولوجي- القيمي القرآني. أي بتجنب الانخراط في موضوعية مزعومة والإعلان عن اتجاه تفهمي إزاء الايتيقا القرآنية.

هذه ملاحظة منهجية أولى.

ثانيا: تدرج الكتاب في بناء مصفوفة القيم القرآنية الإنسانية وفق المسار الآتي:

بعد فصل أول عن القيومية والاعتراف (قيومية الإنسان في الأرض من قيومية الله المطلقة)، يأتي فصل ثان خاص بالمفهوم المركزي للكتاب وهو مفهوم الكرامة الإنسانية، يليه فصل ثالث وأخير عن الأمانة بما هي “قلب الرحى الذي يدور عليه مناط البشرية خلقا وعلاقة بالخالق، وهو الذي يرسم مصفوفة القيم التي تحكم رؤية الكون وتعطي معنى للعلاقات الممكنة فيه (أفقيا وعموديا)”. هي “كلمة- مركز” تدور حولها شبكة من الكلمات المفتاحية: العهد- الميثاق- الاستخلاف- التعظيم.

في الحقيقة واجهت لدى قراءتي للكتاب مشكلة مقلقة أثرت بعض الشيء على سلاسة قراءتي له. لا تتمثل هذه المشكلة في بذل الجهد لمسايرة المؤلف في تحليلاته لكل مفهوم/ قيمة، من المفاهيم الواردة في الكتاب، بل في محاولة استيعاب طريقة تخلصه من فصل إلى آخر، أي من مفهوم/ قيمة أنطولوجية أو أخلاقية إلى أخرى. فليس واضحا مثلا كيف مرّ من القيومية إلى كرامة الإنسان. القيومية ربطها الباحث ربطا وثيقا بقيمة الاعتراف، ثم مر فجأة إلى مفهوم الكرامة، بينما لا يظهر مفهوم الاعتراف من جديد إلا في آخر الكتاب في سياق تحليل مفهوم/ قيمة التعظيم (تعظيم الكعبة اعترافا بالدين الإلهي إزاء الإنسان المكرم إلهيا).

– تعاود نفس الصعوبة الظهور لدى مروره من مفهوم الكرامة إلى مفهوم الأمانة. فكيف تم المرور من الكرامة إلى الأمانة؟ المقلق في الأمر هو أن الباحث يفعل ذلك بطريقة بلاغية غامضة بعض الشيء، لكونها ترسم قناعة شخصية وتصورا ذاتيا إنشائيا وعلى قدر من الشعرية، أكثر مما هي مرسومة على نحو منطقي متين تظهر فيه تمفصلات المعاني بشكل واضح.

يقول الزموري: “وإذا ما اعتبرنا سريان الكرامة الإلهية للإنسان- كما تطرح الرؤية القرآنية- جزءا حاسما في الحق الأنطولوجي لهذا الأخير في ترجمة تلك الكرامة في تفاصيل حياته الخاصة وفي مآلات مصيره في آن، أصبح المعيار في حقوق الأفراد، وما يستجد منها عبر تبدل الأزمان، مدى مطابقتها لذلك الأصل…عنه تصدر مصفوفة القيم الكونية التي تنظُم حياة الجماعات ومؤسساتهم، ومنها تستمد المعاني معانيها”(ص.122).

بينما يقول بعد ذلك بقليل عن مفهوم الأمانة الذي يمر إليه مباشرة بعد مفهوم الكرامة: الأمانة هي “قلب الرحى الذي يدور عليه مناط البشرية خلقا وعلاقة بالخالق، وهو الذي يرسم مصفوفة القيم التي تحكم رؤية الكون وتعطي،معنى للعلاقات الممكنة فيع (أفقيا وعموديا)”.

فكيف جعل الزموري الأمانة مفهوما لاحقا لمفهوم الكرامة ومتفرعا عنه أو لازما له؟ ذاك يعامله معاملة المفهوم الجوهري وهذا يعامله معاملة المفهوم المركزي. لا يُفهم هذا التمفصل التحكّمي إلا بتنزيله ضمن فلسفة غائية وماهوية. الماهية السابقة على الوجود. صحيح أن الكرامة مرْتبة وجودية أصلية موهوبة بدءا من الخالق عزّ وجلّ لكنها لا تنوجد ولا يكون لها من معنى قبل تحمّل الإنسان للأمانة (ليكون جديرا بالكرامة). فللأمانة أصل وجودي طبيعي هو مؤهلات الإنسان (العلم والحرية: قدرته على اكتساب العلم ومعرفة الأسماء وقدرته على الاختيار الحر)، بينما الكرامة جائزة إلهية لمن قام بأعباء الأمانة (“إن أكرمكم عند الله أتقاكم”: الحجرات، 13؛ “وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ”: الحج، 18). فالكرامة وإن تكون حقا أنطولوجيا للإنسان، إلا أن لها درجات تتحدد بمقدار تقوى الإنسان، ويمكن أن تنزل إلى الصفر أي إلى الإهانة الإلهية. لا يوضح عبد الحق الزموري هذه المعاني (المستوى الأنطولوجي المطلق (المثال) والمستوى الأنطولوجي المتعين (الكدح الإنساني نحو المثال)، وإنما يبني لبنات من الفكر يرصفها جنبا إلى جنب (فصول الكتاب الثلاثة) ويترك التمفصلات بينها رخوة أو شاعرية (صور تتحدى الأشكال البنيوية للفكر).

ثالثا: آتي الآن إلى بعض التفاصيل “العلمية”. أي المتعلقة بالضبط الدقيق لدلالات الكلمات أو التعريفات الموسعة للمفاهيم.

1- بخصوص الفرق بين العهد والميثاق:

يعتبر عبد الحق الزموري أن الميثاق هو سريان للعهد في تصاريف الحياة اليومية للإنسان وللجماعة. ولكنه لا يجد الرابط بين المستويين: مستوى العهد ومستوى الميثاق. أي لا يقول لنا كيف يتحول العهد إلى ميثاق.

العهد هو الالتزام الأخلاقي الذاتي الذي يجده الإنسان في نفسه بالفطرة. والميثاق هو التعاقد العقدي والقيمي بين الله والإنسان عبر الرسالات المنبني على العهد الفطري. فالعهد يُوَثّق في الرسالة، أي يتّخذ شكلا إجرائيا ويصبح قاعدة عملية صريحة.

فالله لا يحاسب الإنسان على مجرد العهد حتى ينقضه من بعد ميثاقه ببعثة الرسل: “الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون” (البقرة: 27).

فالله قد أمر بصريح آياته بوصل ذي القربى، ونهى عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها.

وهو يحاسب الإنسان بعد أن يترجم لديه العهد (ما سماه كانط مثلا: القانون الأخلاقي في صدري، أي في فطرته) إلى ميثاق وهو المنظومة القيمية المتنزلة في الرسالات الموحى بها، أي في وثيقة: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: 15)

وما ظنه عبد الحق الزموري ميثاقا أولا في قوله تعالى: “وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ (الأعراف: 172) هو في الحقيقة عهد الله إلى بني آدم ألا يعبدوا الشيطان وأن يوحدوا الله. فأخذه من بني آدم من ظهورهم ذريتَهم، معناه إيداع العهد في التكوين الخِلقي (وراثة الجينوم البشري) أي في أصلهم الطبيعي الذي يجد تعبيراته في ميولاتهم الفطرية، وفي هذه الحالة ميلهم الفطري إلى الإيمان بالله ربا واحدا للكون وميلهم الفطري إلى العدالة والكرامة وسائر الفضائل الخلقية.

فالله لا يحاسب الإنسان على ترك شيء لم يقدره عليه فطريا.

2- جاءت قيمة/ وظيفة الاستخلاف في مصفوفة القيم القرآنية كما بناها الزموري تالية لمفهوم/ قيمة الميثاق، فهل أن الاستخلاف لا يكون إلا بالعمل بالميثاق: في طور النبوة نعم، لكن في طور ختم النبوة، حيث يتوقف الوحي عن النزول، يكون الاستخلاف عملا بالعهد بعد أن توضحت صيغه الإجرائية في الميثاق وتدرب عليها الإنسان طويلا في مرحلة النبوة والطفولة العقلية. فالعهد هو الكليات الكبرى: التوحيد، القيومية، الأمانة، الكرامة. وهو عهد بين الله والعباد ويتفعل في حياة الناس. فعلى أساس هذه الكليات تصاغ المواثيق التي هي التشريعات الإلهية للبشر. في مسار نشاطه ونموه عبر تاريخ التوحيد توصل العقل الفقهي إلى إعادة اكتشاف وبناء للكليات الشرعية التي سماها مقاصد شرعية: حفظ النفس والعقل والدين والنسل والمال. ثم اكتشف أن “الشارع متشوف للحرية” فأضاف مقصد الحرية (الطاهر ابن عاشور) وهاو يعيد اكتشاف مقصد الكرامة، ليوسع من معنى حفظ النفس ليستوعب الجانب المعنوي منه وهو حفظ الكرامة، لا السلامة والحرمة الجسدية فقط. العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء يأتون يذكرون بكليات الشريعة (التي لا يفقهها إلا العالمون) ويأتون بجزئياتها (التي يستقرئها العالمون ليستخرجوا القيم العليا الحاكمة والمقاصد الشرعية منها). في طور ختم النبوة عودة للكليات. أي للعهد الذي يستوعب ما لا حصر له من الأقضية والحالات الطارئة في تاريخ التجربة الآنسانية. فالمسؤول عنه الإنسان هو العهد. “إن العهد كان مسؤولا”(الإسراء: 34).

ما بدأه الزموري مشروع كبير في إعادة بناء فلسفة في الأخلاق على أساس القيومية عبر الجسر الواصل بين قيومية الله على الوجود وقيومية الإنسان في بيئته الحيوية- العمرانية، الأرض، لا نطالبه بأن يأتي به مكتملا، شاملا، دقيقا، إجرائيا، فهذا مما لا يقدر عليه الفرد الواحد مهما أوتي من نبوغ وألهم من حدوس قوية نافذة، ولكن حسبه أن نبهنا إلى حقل واسع جديد للفكر، رغم توفر بذرات قديمة أو جديدة فيه، لكنها غير مندرجة في نسق ايتيقي شهودي شامل. ولهذا فهو يستحق التكريم لاجتهاده في تحمل هذه الأمانة وقيامه بهذا الفرض الكفائي.